|

Drop Down Menu

Drop Down Menu

|

Concepto de Teatro en la

Edad Media y la Moderna

Teatro, Drama

y Espectáculo son tres conceptos estrechamente relacionados y

frecuentemente utilizados como sinónimos, cuando no como comodines

aplicables indistintamente a cualquier actividad ficcional que se

desarrolle en directo ante los ojos de un público. Existe una evidente

dificultad de acuerdo entre los estudiosos a la hora de definir los

límites de cada uno de estos conceptos y su significado en el mundo

medieval y renacentista. Esta dificultad, síntoma de la riqueza y

complejidad del hecho teatral, obliga a quien pretenda abordar el

estudio del teatro en ese período a definir el campo de actuación,

fijar sus límites, y concretar el significado de los conceptos que se

manejan.

Los primeros estudiosos que en la segunda mitad del siglo XIX y

comienzos del XX se interesaron por las manifestaciones teatrales del

medievo, lo hicieron armados con los criterios taxonómicos del teatro

moderno, criterios que, a nadie se le escapa, no existían en la época

estudiada. Se presenta por tanto otra dificultad, no sólo hay que

definir los conceptos que manejamos sino también intentar averiguar qué

es lo que la Edad Media y el Renacimiento entendieron por Teatro.

La primera generación de estudios modernos sobre el teatro medieval,

influida por las teorías de Fustel de Coulanges sobre la función de la

religión en las sociedades antiguas y por el conocimiento del papel que

el ritual religioso había jugado en la aparición del teatro griego,

quiso ver su origen en la liturgia cristiana. En los oficios litúrgicos

la historia relatada lleva en si el germen de la acción dramática, pero

con la aparición de los tropos se introdujo el diálogo, el

otro componente básico del teatro occidental. De acuerdo con esta tesis,

los tropos fueron evolucionando hasta convertirse en verdaderas piezas

teatrales (dramas litúrgicos) con vestuario, escenografía y atrezzo.

El primero de los tropos que se habría convertido en drama sería el

Quem Quaeritis, diálogo musical entre las Marías que acuden

al sepulcro de Cristo y el ángel que lo custodia, cantado en el curso de

la ceremonia litúrgica de la Visitatio sepulchri. La

representación habría ido evolucionando, por agregación y elaboración de

nuevos elementos, hasta convertirse en un drama secularizado con la

utilización de las lenguas romances y la introducción de elementos

profanos y cómicos (escenas del unguentarius). Tendríamos así un

embrión del que surgirían tanto el teatro religioso posterior, que

pronto abandona las iglesias para trasladarse al claustro y al atrio

primero y a la plaza pública más tarde, como el teatro profano que no

haría sino desarrollar la veta cómica del teatro religioso.

Los análisis más recientes coinciden, sin embargo, en destacar que los

denominados dramas litúrgicos sufren a partir del siglo XIII un

proceso de esclerotización y anquilosamiento, incluso con cierta

tendencia a la simplificación, sin que se vean indicios de evolución que

puedan conducir hacia el teatro vernáculo posterior, aunque es cierto

que en algunos lugares como en Rouen la documentación permite seguir

paso a paso el proceso mediante el cual la ceremonia clerical pasa a

convertirse en un espectáculo público en el período que va desde finales

del XIII a mediados del XV. Por otra parte, la larga pervivencia de los

dramas litúrgicos –hasta Trento–, conviviendo además formas muy simples

con otras más complicadas, y la coexistencia en los siglos bajomedievales de los dramas litúrgicos y los

Misterios, pone en tela de

juicio la tesis monogenista y evolucionista de Chambers y Young que

suponía a los Misterios bajomedievales fruto de la progresiva

evolución de los dramas litúrgicos.

Hay que tener en cuenta también que, aunque ceremonias como la

Visitatio Sepulchri tengan para nosotros rasgos que las

aproximen al teatro clásico y puedan ser representadas en la actualidad

como espectáculos teatrales, ello no prueba que sean el origen del

teatro moderno. Nada de esto estaba en la mente de sus creadores, en cuyo

horizonte de expectativas no cabían tales categorías. Para ellos era

simplemente liturgia y ceremonia, y el valor teatral fue algo añadido por

los estudiosos modernos al creer descubrir en ellas la semilla

originaria del teatro. Si la Iglesia, que desde Tertuliano y Crisóstomo

condena no sólo el teatro sino toda forma de espectáculo público, admite

y difunde estas ceremonias dramáticas, es precisamente porque no las

considera teatro.

En los últimos años se ha extendido entre los historiadores del

teatro medieval la denominada “Nueva concepción global”, poligenista, la

cual reconoce la existencia de tradiciones diversas en la dramática

medieval (religiosa y litúrgica, popular y folclórica, culta y

clasicista) que, sin duda, experimentaron influencias recíprocas y un

mutuo enriquecimiento. Así lo expresa la profesora Eva Castro en un

trabajo de 1996:

“En general, hoy se opera con una nueva premisa, que consiste en

descartar la idea de que el drama litúrgico fue el elemento nuclear de

las manifestaciones teatrales de la Edad Media, y asumir su

reconocimiento como una expresión más de la teatralidad de aquella

época, en la que coexistieron tradiciones heterogéneas de orígenes

diferentes (como la litúrgica, la religiosa del drama, la popular de los

Mummers, la folclórica de las fiestas estacionales y combates rituales,

la culta y clasicista de Rosvita y la comedia del siglo XII); esto no

significa que no hubiera influjos recíprocos que contribuyeron al mutuo

enriquecimiento de cada una de estas expresiones. Asumida, pues, esta

nueva propuesta, los estudios más recientes sobre el drama litúrgico se

centran en perfilar la especificidad de esta manifestación y descifrar

la concepción teatral que lo promovió”.

Si es que realmente existía una concepción teatral, ya que por lo

que sabemos, la Edad Media tuvo, al menos desde San Isidoro, una

lamentable confusión sobre lo que había sido el teatro greco-romano del

que se creía comúnmente que consistía tan sólo en la recitación pública

de la obra por parte de un lector. Es un tópico también en la patrística

y las disposiciones regulatorias de Papas, sínodos y concilios, la

condena violenta del teatro, entonces identificado con la actividad de

mimos e histriones que habían desplazado a los géneros clásicos en la

etapa final del mundo antiguo, y en general la oposición a todo tipo de

espectáculo, goce al fin y al cabo de los sentidos y, por tanto, para

algunos sectores de la Iglesia potencialmente pecaminoso.

Incluso los tropos y los dramas litúrgicos fueron atacados por

sectores ultraortodoxos, por encontrarse en el límite de lo que San

Bernardo llamaba “vanas florituras”, aunque se mantuvieron por su

eficacia catequética –y plástica–. Nada, sin embargo, hace pensar que

los hombres de la Edad Media relacionaran estas ceremonias con lo que

sabían del teatro antiguo. Sólo a finales del siglo XII, y como

excepción, tenemos algunos indicios de que en ciertos círculos eruditos

(Fleury, Hilario y sus seguidores, Honorio de Autun, Juan de Salisbury…)

se recuperó una noción correcta de lo que había sido el teatro en la

Antigüedad y se vislumbró cierta relación con lo que se hacía en las

iglesias medievales.

En la Edad Media lo que hoy llamamos, de forma quizá abusiva, teatro, se

designa con un vocabulario variable (ordo, ludus, jeu, play, spel,

en la Península representación y, más tarde, misterio), que

hace alusión en general a una interpretación reglamentada pero que

muestra escasos vínculos con la terminología teatral empleada en el

mundo clásico, la cual sólo se recuperará coherentemente en el Renacimiento.

La famosa rúbrica del Ordo prophetarum de Riga (1205) en la que

se relaciona el Ordo con el teatro romano (“ludus prophetarum

ordinatissimus, quem latini comoediam vocant”), se ha demostrado que

es en realidad una interpolación del siglo XVI por lo que no puede ser

tomada, según se había venido haciendo, como testimonio de una

percepción del carácter teatral de estas ceremonias en la época

medieval.

Hablar por tanto de Teatro medieval no pasa de ser una ficción

conceptual de la historiografía contemporánea. Para algunos autores, como Luigi

Allegri, el teatro medieval no existe, ya que este tipo de

manifestaciones no son teatro sino ceremonia y espectáculo. La Edad

Media careció de Teatro, con mayúscula, pero a cambio procedió a

teatralizar los principales acontecimientos de la vida: La liturgia, la

muerte, las entradas de personajes reales en las ciudades, los torneos,

las fiestas... se rodean de un complejo aparato espectacular integrado

frecuentemente por recursos escenográficos que hoy consideramos

teatrales, incluyendo diálogos, acción, etc.

El mundo medieval, y aún el del Renacimiento, concibe las relaciones

sociales como un espectáculo y la teatralidad lo invade todo. Los

funerales, por ejemplo, eran un auténtico espectáculo público con sus

coros de plañideras, procesiones de cirios y cortejos de deudos y

criados; en ellos más de una vez fue sustituido el difunto por una

persona viva, que representaba diferentes momentos de su vida e incluso

ocupaba su lugar en el sepulcro.

La liturgia, ilustra de forma ejemplar esta tendencia: espectacular

en sus más ínfimos detalles, significa las verdades de la fe mediante un

juego complejo que estimula las percepciones auditivas (música,

cánticos, lectura) y visuales (edificio, vestidos, gestos, baile), lo

mismo que táctiles (beso de reliquias y santos etc.) y olorosas

(incienso, flores, etc.). También la ceremonia feudal del homenaje

constituye una escenificación que podríamos calificar de teatral, al

igual que los Juicios de Dios, o los Banquetes reales y nobiliarios. Allegri

habla de una teatralidad difusa, concepto equivalente a la teatralidad generalizada de Paul Zumthor

o a la teatralidad segunda

de Manuel Sito Alba.

Sólo a partir del siglo XV aparece una especialización teatral en

el sentido que damos hoy a esta palabra, antes de esta época no hay

frontera alguna. No la hay en la práctica escénica ni a nivel de texto

literario. Hasta la centuria final de la Edad Media no existe

propiamente un género teatral, la práctica de la lectura pública hace

que todo texto poético entre los siglos XI y XV sea un mimo, y por tanto

teatro. La existencia de pasajes narrativos en estos textos no supone

necesariamente, como pensaban Chambers y Roy, que hubiera un animador que

intervenía entre los actores, sino que lo que prueba es que en aquel

momento el lenguaje narrativo no era menos teatral que el poético, y la

distinción entre ambos solamente aparece en los siglos XV y XVI. Sólo “desde

entonces, finalmente, un teatro, en todo Occidente, nace en el seno de

la teatralidad ambiente”.

Como señala Auerbach, todos los textos medievales, tanto latinos

como romances, se caracterizan por su sentido comunitario y en su

transmisión prima la inmediatez, no hay distancia entre el que lee y el

que escribe: “Nosotros todos, aquí y ahora”. Más que de lectura,

en la Edad Media hay que hablar de performance, término

con el que Zumthor designa "La acción vocal en virtud de la cual el

texto poético se transmite a sus destinatarios". En el mundo

medieval, en lugar de literatura lo que tenemos es una oratura,

ya que todas las piezas literarias, al menos en los primeros siglos de

la Edad Media, pasaron por una fase oral que constituía una de las

finalidades de los textos, porque su lectura pública era el proceso

usual de comunicación. Y la comunicación pública requiere técnicas

especiales: modulación de la voz, gesticulación, énfasis, impostación...,

muy similares a las que se utilizan en la escena. Hay que tener esto en

cuenta especialmente cuando se analiza la lírica gallego-portuguesa que

esconde, como veremos, un trasfondo dramático por el modo en que

se transmitía.

Tenemos por tanto que admitir que casi cualquier texto

literario medieval, en latín o

romance, tuvo un carácter dramático porque su medio de difusión funcionaba

con parámetros de naturaleza teatral. Esta característica no es

aleatoria sino que forma parte, por así decirlo, de la misma esencia del

texto. El estilo oral característico de la cultura medieval explica la

repetición constante de ciertas fórmulas, expresiones y situaciones, y el

uso sistemático del tratamiento directo y de efectos auditivos. La

aparición en la poesía de vocativos, diálogos y oyentes ficticios,

demuestra que las obras han sido pensadas para su lectura pública y, en

ocasiones, el auditorio aparece citado como testigo de la situación de

diálogo y se introducen referencias al ambiente en el que se está

leyendo-representando.

No hay que olvidar tampoco que, a menudo, los textos son polivalentes,

pueden utilizarse en diferentes composiciones y transmitirse de maneras

diferentes. El texto de una Pasión hagiográfica, por ejemplo, puede ser

leído simplemente en alta voz por un juglar, recitado en forma de

diálogo o representado con actores y escenografía, y lo mismo sucede con

las comedias terencianas de Rosvita, los sermones dramáticos o las

canciones de gesta.

La noción moderna de Teatro implica un acto público en el que se

fusionan dos formas de expresión diferentes: la literaria y la

espectacular. El drama medieval, sin embargo, favorece la

representación, el espectáculo, en detrimento del texto dramático.

Aunque durante los siglos XII al XV tiene lugar un proceso de

cristalización progresiva del texto que adquiere una cierta autonomía

poética, éste no se independiza hasta finales del siglo XV en obras como

la Passion francesa de Arnoul Grèban, uno de los textos poéticos

más importantes de la Edad Media, a la vez dramático y lírico, realista

y bufonesco. En los comienzos, sin embargo, la didascalia juega el papel

fundamental, frente al carácter estático del diálogo. En obras como el

Jeu d’Adam normando, la didascalia es un texto paralelo, vivo,

cuya función es conativa y metalingüística.

Hablar de Teatro antes del siglo XVI, es peligroso por las

implicaciones que el término tiene en nuestra cultura. Hoy se prefiere

hablar, como Roland Barthes, de teatralidad, concepto que, no

cabe duda, tiende a convertirse en cajón de sastre en el que cabe todo,

porque todo en la Edad Media es teatro, desde los ritos bautismales

hasta las ejecuciones públicas y los Autos de Fe, auténticos

espectáculos en los que cada detalle está cuidado al máximo para obtener

efectos dramáticos y a los que el público acudía en masa no por su

carácter ejemplarizante sino por su espectacularidad.

Pero decir que todo es teatro equivale en la práctica a que nada lo

es. Así lo ha entendido Alan Deyermond en una ponencia en la que

pretendía, con especial atención al caso español, fijar los límites de

la teatralidad en el medievo y separar claramente lo que es teatro de lo

que “se acerca al teatro sin serlo”, es decir lo que no cumple las

condiciones que él considera necesarias en el hecho teatral (el

obispillo, los torneos, la Danza de la Muerte, etc.)

Es necesario, por tanto, definir el concepto de teatro en la Edad

Media y diferenciar éste del espectáculo y de la simple dramatización.

Las profesoras de la Universidad de Santiago, Eva Castro y Pilar Lorenzo

proponen una fórmula compuesta de cinco ingredientes: diálogo dramático,

impersonation, ejecución en un espacio concreto, acotaciones y

acción e intriga. Estos rasgos, por separado, pueden existir en otros

géneros (el diálogo en textos narrativos, las acotaciones como

indicación al lector en textos líricos, etc.), por lo que es necesario que

aparezcan juntos para que pueda hablarse en propiedad de Teatro. No son

por tanto, para ellas, teatro, el Obispillo, las ceremonias de la

Depositio y la Elevatio, y las procesiones de Ramos, del Pendón y

del

Corpus. Tampoco lo son los cantos de la Sibila, ni la actividad

dramática de sermones y homilías.

En cuanto al espectáculo, comparte con el teatro ciertas

características (ejecución de un acto que se ofrece a la contemplación

de un público, copresencia de emisor y destinatario, simultaneidad de

emisión y comunicación, posibilidad de incorporar la impersonation…)

lo que explica las confusiones. La distinción es correcta, pero siempre

que nos demos cuenta de que estamos aplicando al análisis conceptos

modernos y taxonomías que no existían en la mente de los autores

medievales, que tan sólo pretendían llegar al público por medio de la

palabra y/o del espectáculo. Como ha señalado Díez Borque: “ni la

literalidad, ni la espacialidad, ni la forma de comunicación definen por

si mismas al teatro, sino la particular manera que cada época elige para

relacionarlas e integrarlas”. Y la Edad Media decidió integrarlas

con la vida ya que, al fin y al cabo, cualquier ser humano sabía desde San

Bernardo que el mundo es un gran teatro y todos somos actores a los ojos

de Dios.

No puedo pretender resolver aquí el asunto de la definición del

teatro medieval. Tan sólo reconocer que mi criterio a la hora de recoger

testimonios gallegos ha sido totalmente abierto ya que, desde mi punto de

vista, poco importa que las ceremonias, espectáculos, dramas, o como se

los quiera denominar, cumplan las condiciones que en el siglo XXI

asignamos a lo teatral o dejen de cumplirlas. Quizá sería mejor hablar,

más que de teatro, de artes escénicas o de espectáculo, pero, en

cualquier

caso, todo el mundo parece estar de acuerdo en que lo que hacen la

Fura dels Baus o grupos parecidos es teatro (porque se presenta

como tal), mientras se le niega el

carácter teatral a espectáculos similares en la Edad Media y la Moderna. Por mi parte, con un criterio amplio de lo que creo fue la

teatralidad en la época que nos ocupa, he abordado el estudio tanto del

Teatro en sentido restrictivo como de cualquier espectáculo público,

ceremonia, ritual o representación con contenido dramático y/o

espectacular.

|

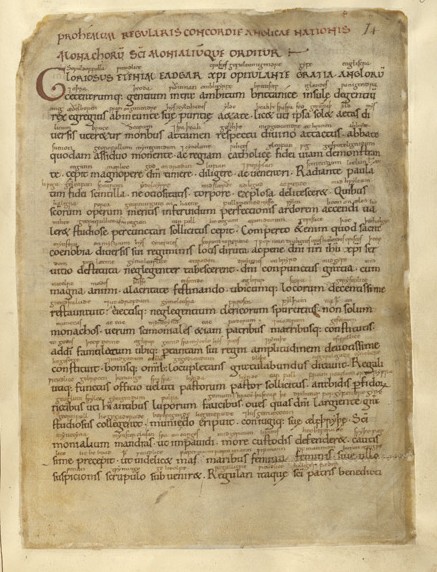

Regularis Concordia

del obispo S. Aethelwold. British Library, Cotton, Tiberius A

III, c. 973. Probablemente la primera aparición de tropo del Quem

Quaeritis?

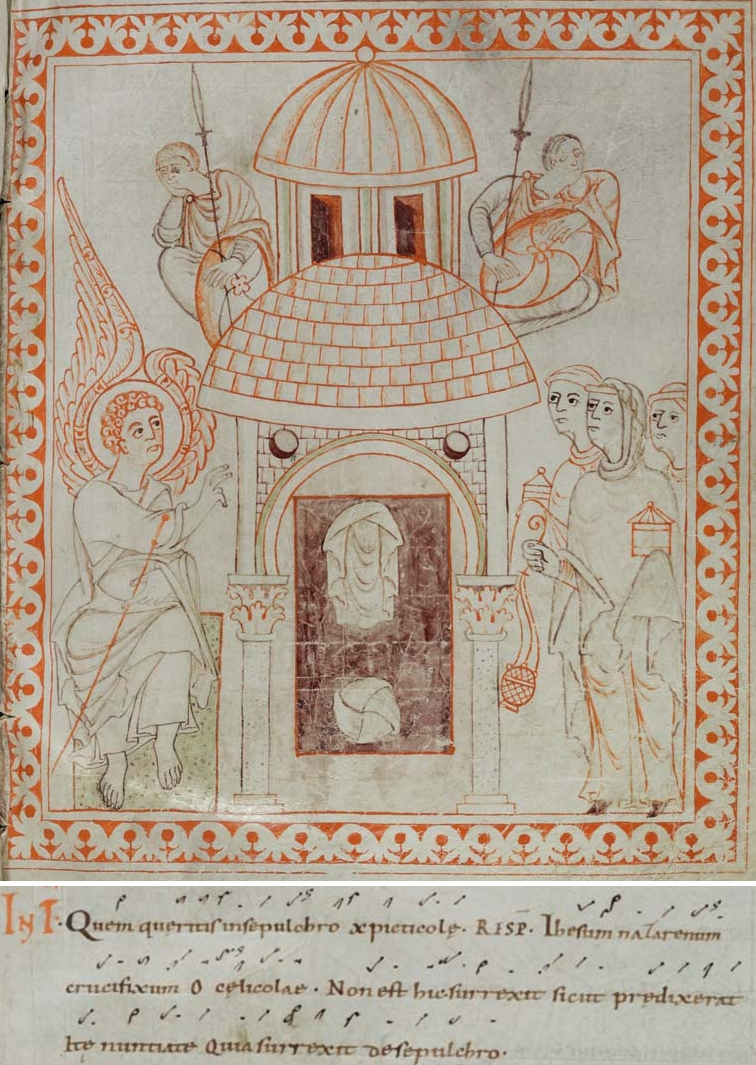

Antifonario de Hartcker.

Ilustración de la Visita de las Marías al sepulcro y texto del Quem

Quaeritis? Biblioteca del monasterio de Saint Gall, cod. 391 (ca.

1000).

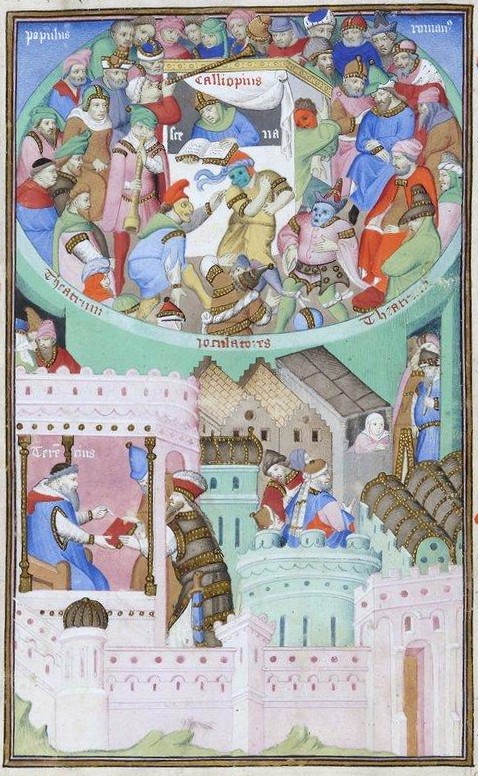

Terence des Ducs.

BnF, Cod. Lat. Ars. 664. ca. 1410. Edición medieval de las comedias de

Terencio con un lector (Callopius) leyendo el texto y los ioculatores

mimando.

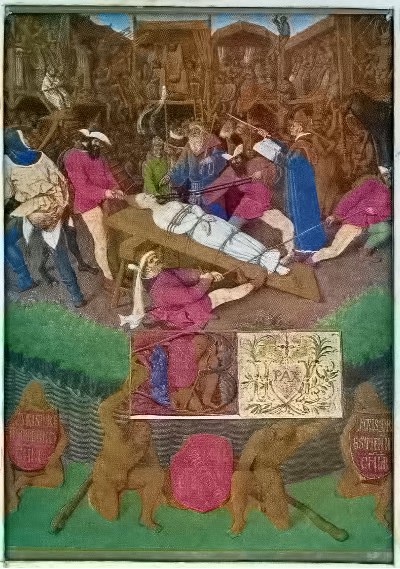

Martirio de Santa

Apolonia. Miniatura de Jean Fouquet en el fol. 121r del Libro de

horas de Etienne Chevalier (Museo Condé de Chantilly, siglo XV). La

escena reproduce en directo una representación teatral con las

mansiones al fondo, el meneur de jeu que dirige la obra y los

sayones y juglares que torturan y escarnecen a la santa. |