|

Drop Down Menu

Drop Down Menu

|

Teatro

franciscano en Galicia

En la difusión de las

representaciones de la Pasión y los Desenclavos, franciscanos y

dominicos jugaron un importante papel. Las órdenes de predicadores,

especialmente la franciscana, fueron pioneras en la utilización del

teatro, de los sermones dramatizados y de las lenguas vernáculas como

recursos para atraerse a las masas urbanas. Franciscanos y dominicos

adoptaron las técnicas de la juglaría en sus predicaciones,

instrumentalizando los recursos juglarescos para así atraer al

pueblo y reconducirlo hacia la doctrina, utilizando la música y la

canción profana para captar fieles.

Sabemos también de las relaciones de colaboración y simpatía

entre los círculos de juglares y trovadores y la orden franciscana en

Galicia. Es conocida la protección que el almirante trovador Paio Gómez

Charino dispensó a los franciscanos de Pontevedra, y constan casos de

poetas líricos, como Rodríguez del Padrón, que acabaron tomando el

hábito franciscano, lo que no puede extrañar ya que el propio San

Francisco mimaba sus sermones y representaba ante el público la escena

de la Navidad en un tablado levantado al efecto en los atrios o en los

cementerios de las iglesias en las que predicaba, y se consideraba a sí

mismo un juglar del Señor, en lo que supone la más clara aceptación

por parte de la Iglesia de las técnicas del espectáculo juglaresco.

En Galicia la actividad dramática de los franciscanos

debió de ser importante y probablemente en el idioma del país, al menos

en la primera etapa. De la época medieval no conservamos ningún texto ni

nombre de autor teatral, pero las Constituciones de la Provincia

franciscana de Santiago de 1333, y las disposiciones del concilio

franciscano de la provincia celebrado en León en 1375 (Constitutiones

editae in congregatione habita in conventu Legionense, anno 1375), demuestran que el teatro era una

práctica extendida en los conventos gallegos de la orden, lo que obligó al

ministro general, Fray Gerardo de Odonis, a los visitadores (los

italianos Fr. Arnaldo

de Campania y Fr. Bernardo de Garrasona en 1375) y a los concilios provinciales,

a legislar para impedir representationes indebitas vel ludos

inhonestos, y evitar que los frailes utilizasen en ellas vestuario seglar y

otros elementos de atrezzo: …vestes seculares portaverit, vel arma

invasiva in tallibus ludis, vel representationibus atque defensiva

portaverit.

Las Constituciones

de la provincia compostelana nada dicen del idioma empleado en las representaciones, pero algunos indicios apuntan a que

debió de tratarse del gallego. Francisco de Asís fue pionero en la

utilización de la lengua vernácula en la predicación, y lo mismo hicieron

sus discípulos por toda Europa, de manera que nada justifica que Galicia

hubiera sido una excepción. Sabemos además del arraigo de la orden

franciscana en tierras gallegas, en las que llegó a tener al menos 23

conventos (el Licenciado Molina habla de 40), la mayoría fundados en el

siglo XIII, el de Compostela muy probablemente por el propio San

Francisco, y tres de ellos puestos bajo la advocación de su discípulo

San Antonio de Padua, o de Lisboa, el cual consta que escribió y predicó

en su lengua vernácula gallego-portuguesa.

La franciscana fue además la única orden

religiosa que mantuvo la autonomía en Galicia sin depender de casas

castellanas, siendo Santiago de Compostela la cabeza de una provincia franciscana

cuyos límites se extendían hasta Asturias, norte de Portugal y occidente

de Castilla-León. La orden alcanza su apogeo en Galicia en los siglos XIV-XV, en los que se documentan cuatro obispos franciscanos en las sedes

gallegas, y siguió siendo popular hasta el XVI, siglo en el que aún se

fundan algunos conventos como el de Monforte y se reconstruyen otros

como el de Noia. Un éxito que, para algunos autores como Emilio González

López, se debería a: estar más

de acuerdo, que cualquier otra Orden religiosa el espíritu de ésta con

el carácter y temperamento del pueblo gallego.

También en los conventos

femeninos de la orden debieron de representarse piezas teatrales, en

unos casos con asistencia de público

como el Auto de Reyes que hacían las novicias y monjas del convento de Santa Clara

de Monforte

,

y en otros probablemente como

ejercicio devocional en la intimidad de la clausura: de acuerdo con el

testimonio de Fray Esteban de Guadramiro, cuando en 1592 María de Galbes

[=Sor María de San Antonio] ingresó como novicia en el convento de Santa

Clara de Pontevedra, las monjas se quedaron los vestidos de hombre que

llevaba puestos: para

con ellos las Señoras más mozas el día del Natàl representar el Pastoril

y tomar alegría en el Señor ,

y en otros probablemente como

ejercicio devocional en la intimidad de la clausura: de acuerdo con el

testimonio de Fray Esteban de Guadramiro, cuando en 1592 María de Galbes

[=Sor María de San Antonio] ingresó como novicia en el convento de Santa

Clara de Pontevedra, las monjas se quedaron los vestidos de hombre que

llevaba puestos: para

con ellos las Señoras más mozas el día del Natàl representar el Pastoril

y tomar alegría en el Señor

.

Las actividades teatrales fueron frecuentes en los conventos femeninos

franciscanos españoles del siglo XVI, en los cuales canciones, danzas y

procesiones formaban parte de rituales dramáticos, como destacó Pedro

Cátedra en varios trabajos. Tenemos además casos de místicas

franciscanas como Sor Juana de la Cruz cuyos éxtasis son verdaderas obras

teatrales dialogadas, en las que se describen danzas y fiestas. Según se

desprende de su

Libro del Conorte (ca. 1509) y del

Libro

de la Casa y Monasterio de Nuestra Señora de la Cruz, la propia Juana escenificaba

sus visiones ante la comunidad del convento de Santa María de

Cubas de la Sagra, y los sermones públicos que pronunciaba en la

parroquia anexa al convento eran una suerte de predicación visionaria,

un "teatro del trance" en

el cual la abadesa Juana introducía canciones, impostaba la voz en los diálogos y danzaba ella misma, trasponiendo a lo sagrado los elementos de la

fiesta profana y cortesana de su tiempo. .

Las actividades teatrales fueron frecuentes en los conventos femeninos

franciscanos españoles del siglo XVI, en los cuales canciones, danzas y

procesiones formaban parte de rituales dramáticos, como destacó Pedro

Cátedra en varios trabajos. Tenemos además casos de místicas

franciscanas como Sor Juana de la Cruz cuyos éxtasis son verdaderas obras

teatrales dialogadas, en las que se describen danzas y fiestas. Según se

desprende de su

Libro del Conorte (ca. 1509) y del

Libro

de la Casa y Monasterio de Nuestra Señora de la Cruz, la propia Juana escenificaba

sus visiones ante la comunidad del convento de Santa María de

Cubas de la Sagra, y los sermones públicos que pronunciaba en la

parroquia anexa al convento eran una suerte de predicación visionaria,

un "teatro del trance" en

el cual la abadesa Juana introducía canciones, impostaba la voz en los diálogos y danzaba ella misma, trasponiendo a lo sagrado los elementos de la

fiesta profana y cortesana de su tiempo.

Desafortunadamente no poseemos muchos más datos sobre el

teatro franciscano en Galicia, que debió de mantenerse vivo a lo largo de los siglos XVI

y XVII

como lo prueba la participación de Fray Pedro de Betanzos en

representaciones teatrales en la Nueva España (1544); la exportación de la costumbre a las misiones de

Filipinas y México por los franciscanos de Herbón, y las noticias que

tenemos sobre la participación de los frailes de ese convento en la elaboración de los

dramas del Corpus que se representaban en Padrón (el Padre Castillo en 1566

y Fray Lázaro en 1572). Conocemos

además casos de dramaturgos franciscanos como Fray Francisco Pérez,

fraile del convento de Compostela autor de dos comedias que se

representaron en Santiago en 1598 el día de San Antonio y el del Apóstol

,

y hay también algunos casos de autores teatrales que ingresaron

al final de su vida en la orden franciscana como Antonio de Mondragón,

establecido en Compostela desde 1582 como actor y autor dramático, que

profesó en su madurez como franciscano en el convento de Louro (Muros) ,

y hay también algunos casos de autores teatrales que ingresaron

al final de su vida en la orden franciscana como Antonio de Mondragón,

establecido en Compostela desde 1582 como actor y autor dramático, que

profesó en su madurez como franciscano en el convento de Louro (Muros)

, o

Juan Rodríguez del Padrón, famoso poeta y tratadista al que se le ha

atribuido un diálogo dramático en castellano (Debate de Alegría e del

Triste Amante), el cual tomó el hábito de San Francisco en 1441 y se

retiró poco más tarde al convento de Herbón (Padrón), donándole sus

bienes y falleciendo allí hacia 1450-52 bajo el nombre de Fray Juan de

Herbón , o

Juan Rodríguez del Padrón, famoso poeta y tratadista al que se le ha

atribuido un diálogo dramático en castellano (Debate de Alegría e del

Triste Amante), el cual tomó el hábito de San Francisco en 1441 y se

retiró poco más tarde al convento de Herbón (Padrón), donándole sus

bienes y falleciendo allí hacia 1450-52 bajo el nombre de Fray Juan de

Herbón

. .

Es posible que en el

siglo XVI se representasen

ocasionalmente algunas piezas en gallego, pero parece que el castellano,

como sucedía en la administración, la Universidad y la documentación

eclesiástica, se imponía en el teatro de los predicadores. El caso del

dominico ourensano Fray Jerónimo Bermúdez de Castro, autor de dos

tragedias en verso castellano (Nise lastimosa

y Nise laureada,

1577), que se lamentaba en la dedicatoria al Conde de Lemos, Don

Fernando Ruiz de Castro, de haber escrito las obras en una lengua agena de la mia natural, es sintomático tanto de la pervivencia del gallego

como lengua familiar en círculos ilustrados de la segunda mitad del XVI,

como de su desplazamiento como lengua culta en favor del castellano.

Ya en el siglo XVII las representaciones

continuaron en los conventos de los mendicantes gallegos, aunque parece

que en esa época corrían a cargo de compañías profesionales o de vecinos y no de los

frailes. Consta, por ejemplo, que en la fiesta de la Concepción de 1626

iba a representarse una comedia en la iglesia de San

Francisco de Pontevedra pero hubo que suspenderla, tras una violenta

disputa por el uso de los bancos que para las autoridades se habían

dispuesto en la capilla mayor

, y tenemos así mismo algunas referencias

que prueban la existencia de representaciones teatrales en los claustros de los

conventos franciscanos de Lugo , y tenemos así mismo algunas referencias

que prueban la existencia de representaciones teatrales en los claustros de los

conventos franciscanos de Lugo

y A Coruña y A Coruña

, y en

el dominico de

Pontevedra , y en

el dominico de

Pontevedra

. .

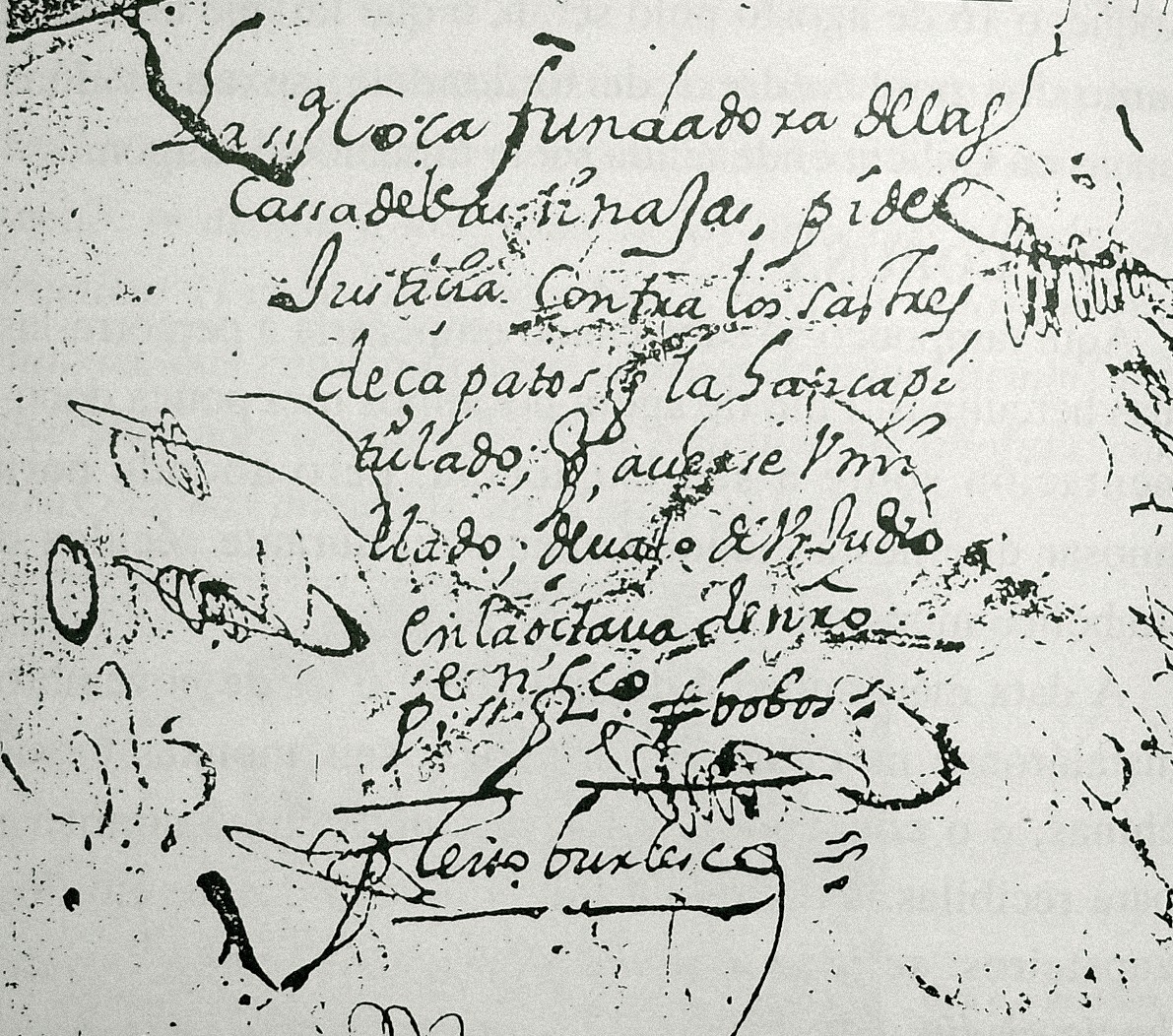

En el caso de A Coruña

está documentada

la representación en la portería del

convento el 11 de octubre de

1687 (octava de San Francisco) de un Auto burlesco en el que

intervino la Coca del gremio de zapateros llevando encima a un judío "con

una bucina en la boca, y un letrero en las espaldas decía: A[r]re bobo,

tratando a los onbres de Vien de tales..."

.

El hecho de que la representación tuviese lugar en la portería del

convento franciscano no prueba que los frailes participasen en ella,

pero consta que en algunos conventos hispanos hubo representaciones

cómico-burlescas en las que participaban los frailes. En Valladolid, por

ejemplo, sabemos gracias a las cartas del diplomático francés François

Bertaut, que en 1659 los franciscanos hicieron en Navidad una alocada

representación de tipo carnavalesco que dejó perplejo, y muerto de risa,

al francés. .

El hecho de que la representación tuviese lugar en la portería del

convento franciscano no prueba que los frailes participasen en ella,

pero consta que en algunos conventos hispanos hubo representaciones

cómico-burlescas en las que participaban los frailes. En Valladolid, por

ejemplo, sabemos gracias a las cartas del diplomático francés François

Bertaut, que en 1659 los franciscanos hicieron en Navidad una alocada

representación de tipo carnavalesco que dejó perplejo, y muerto de risa,

al francés.

Fuera de Galicia, pero en el ámbito de la

provincia franciscana de Compostela, hay también noticias de

representaciones teatrales en el siglo XVII en algunos conventos, por

ejemplo en el de Avilés (Asturias). |

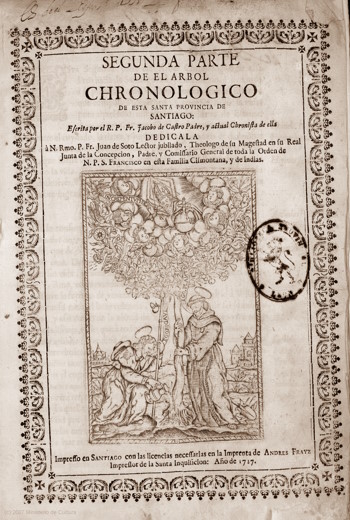

Obra de Fray

Francisco de Castro en la que se recogen noticias sobre representaciones

de Navidad en el convento de Santa Clara de Pontevedra (Ejemplar de la

Biblioteca Pública del Estado, León)

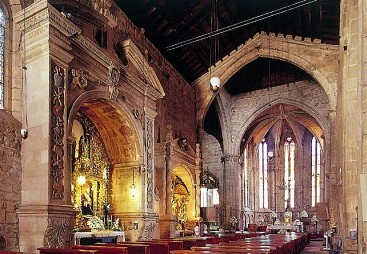

Iglesia de

San Francisco de Pontevedra, escenario de representaciones teatrales en

el siglo XVII

Claustro del

convento franciscano de Lugo, escenario de representaciones teatrales en

el siglo XVII

Expediente de

la Audiencia del Reino de Galicia sobre el Auto burlesco

representado en 1687 en el convento franciscano de A Coruña (foto en

Clodio González Pérez, 1993, p. 116) |