|

Drop Down Menu

Drop Down Menu

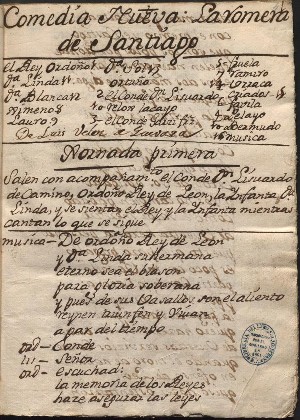

Manuscrito de

La romera de Santiago (BnE, MSS/15100)

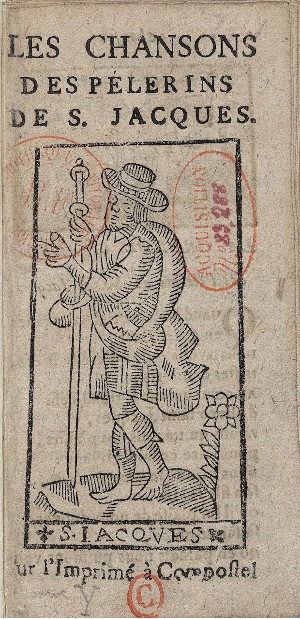

Les

Chansons des Pèlerins de S. Jacques, Troyes, 1718. |

Teatro

jacobeo

Es

un hecho conocido que la

Fiesta de los

milagros de Santiago (3 ó 5 de octubre) se celebró en Compostela -aunque

sin especial solemnidad- hasta el siglo XV, y que los Milagros de

Santiago del Calixtino se leían en la catedral compostelana “los

días festivos del Santo Apóstol y otros, si place”, pero tenemos

escasos indicios de la existencia de un teatro jacobeo, a pesar de que

desde fechas tempranas la liturgia compostelana había otorgado un

notable protagonismo a Santiago, con generosas dosis de lírica e

incluyendo ceremonias de carácter dramático y espectacular como la

Vigilia en la víspera de su fiesta (inspirada en la Vigilia Pascual) o

la solemnidad de su Elección y Traslación (30 de diciembre) que se

celebraba con solemnísima procesión, exhibición de reliquias, ricos

ornamentos y presencia de todo el clero y el pueblo de la ciudad.

Por lo que se

refiere a los Milagros, sabemos que a finales del siglo XV había

un canónigo en la Catedral de Santiago encargado de historiar los

milagros del Apóstol, y consta que el extremeño Vasco Díaz Tanco de

Frexenal, residente en Santiago a principios de la década de 1540,

escribió una Comedia Dorothea, de los milagros de Santiago, hoy

perdida.

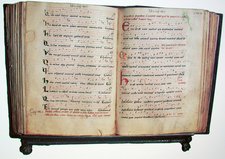

En la liturgia compostelana merece mención

especial, por su carácter dramático-espectacular, la Misa farcida de

Santiago

que se incluye en el Códice Calixtino,

atribuida a Fulberto de Chartres y compuesta “para

cantarla quien guste en una u otra festividad del mismo Apóstol”. En

ella aparece el Apóstol como “un obispo o un presbítero vestido

con ínfulas” e intervienen dos grupos de cantores, un cantor solista

y un lector, escenificando estos últimos con sus diálogos cantados la

Modica passio del Santo. que se incluye en el Códice Calixtino,

atribuida a Fulberto de Chartres y compuesta “para

cantarla quien guste en una u otra festividad del mismo Apóstol”. En

ella aparece el Apóstol como “un obispo o un presbítero vestido

con ínfulas” e intervienen dos grupos de cantores, un cantor solista

y un lector, escenificando estos últimos con sus diálogos cantados la

Modica passio del Santo.

Se ha destacado en la misa farcida su

carácter de representación en la que no falta cierto juego escénico en

torno al altar, y los editores modernos del Calixtino han

traducido generalmente el Farsa Officium Misse Scti. Iacobi...

que encabeza a la pieza en el códice como Representación del Oficio

de la Misa de Santiago..., reconociéndole una naturaleza teatral.

Recientemente, sin embargo, José Mª Díaz Fernández, aunque no deja de

notar la existencia en la misa de elementos especiales de

escenificación, pone de relieve su intención esencialmente litúrgica y

su adecuación a los usos de la época, concluyendo que “No es, pues, una

pieza puramente teatral”.

Efectivamente no se

trata de un drama litúrgico al uso, pero la aparición en ella de diálogos cantados y la interpolación de la passio de Santiago

aproximan a la pieza a la categoría de lo teatral, y por esa razón la

incluyo en este trabajo. Por lo que respecta a su autoría y cronología,

parece que se trata de una obra de diversos autores (los benedicamus

se atribuyen en el propio texto a "cierto doctor gallego"). Quizá

algunos versos sean originales, o adaptados, de Fulberto de Chartres,

pero la composición de la misa debió de hacerse en Compostela a mediados

del siglo XII (el Calixtino se compiló hacia 1160-1180).

Fuera del templo catedralicio,

aunque con intervención del Cabildo en la organización, la fiesta del

Apóstol se celebraba en Compostela, al menos desde 1531, con juegos de

cañas, toros, la popular carrera hípica del Cendal, fuegos artificiales

y un juego de sortija mantenido por los caballeros de la Cofradía de

Santiago que en 1586 intervenían a caballo con “su máscara puesta, y

trompetas atanbores y ynbenciones”. En ese mismo año, el Concejo

dispuso la celebración de una “máscara (cabalgata) nocturna” con

participación de los gremios que no parece haber tenido continuidad.

Aunque

algunos años se representaron comedias con motivo de la fiesta del 25 de

Julio (1598, 1612 y 1615) ,

no hay pruebas de la existencia de

representaciones teatrales de la vida y milagros del Apóstol, pero sí algunos indicios de espectáculos parateatrales de temática jacobea como las ynbenciones que

salieron en las fiestas del 25 de Julio, que en 1602 consistieron en “un

carro (…) en que iba la barca de Santiago como vino de Jerusalén a

España, muerto, con dos discípulos y dentro della tres ángeles que

hacían tres niños del coro los quales iban cantando motetes y

villancicos”. ,

no hay pruebas de la existencia de

representaciones teatrales de la vida y milagros del Apóstol, pero sí algunos indicios de espectáculos parateatrales de temática jacobea como las ynbenciones que

salieron en las fiestas del 25 de Julio, que en 1602 consistieron en “un

carro (…) en que iba la barca de Santiago como vino de Jerusalén a

España, muerto, con dos discípulos y dentro della tres ángeles que

hacían tres niños del coro los quales iban cantando motetes y

villancicos”.

Las ynbenciones eran también frecuentes en los castillos

pirotécnicos que se emplazaban en el centro del Obradoiro siendo

quemados la noche del 24 de julio como en la actualidad lo es la fachada de la

Catedral. En la época que nos ocupa se trataba de escenarios distintos

cada año, levantados con recursos arquitectónicos de madera,

escultura barata y pintura, resultando una máquina de exaltación jacobea

con historias adecuadas (Batalla de Clavijo, Traslación del Apóstol,

Venida de Almanzor a Santiago...) y notables recursos escenográficos como

el Santiago ecuestre que en 1704 descendió por un cable desde la torre

de las Campanas hasta el castillo para incendiarlo.

En el mismo ámbito

temático cabe mencionar la “historia

de Señor Santiago a caballo como cuando fue lo del Rey Ramiro” que

llevaban los azabacheros en el Corpus compostelano al menos desde 1570, una danza o

representación que también se ofrecía a los arzobispos en sus tomas de

posesión y a los visitantes ilustres, escenificando la aparición del

Apóstol en la legendaria batalla de Clavijo

, danza que puede estar en el

origen, como luego veremos, de posteriores representaciones de Moros y

Cristianos. , danza que puede estar en el

origen, como luego veremos, de posteriores representaciones de Moros y

Cristianos.

Es posible que haya existido también algún

teatro jacobeo en las aulas universitarias compostelanas y ya me he

referido a una Loa a Santiago que pudo haber sido representada a

principios del XVI en el Estudio Viejo, pieza en la que, al parecer, se

hacía referencia a episodios de la leyenda jacobea

. Las noticias sobre

esta Loa son problemáticas pero no es imposible la existencia de

un teatro jacobeo de colegio y, por otra parte, la aparición en la

Loa de la reina Lupa encuentra clara correspondencia con el protagonismo

que se le otorga a este personaje en una tragedia jacobea francesa de Bernard Bardon de Brun, representada en Limoges por cofrades peregrinos

el 25 de julio de 1596 y conocida en Compostela ya que se conserva un

ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Santiago, procedente del

Colegio de los Jesuitas que debió de poseerlo desde finales del siglo XVI. . Las noticias sobre

esta Loa son problemáticas pero no es imposible la existencia de

un teatro jacobeo de colegio y, por otra parte, la aparición en la

Loa de la reina Lupa encuentra clara correspondencia con el protagonismo

que se le otorga a este personaje en una tragedia jacobea francesa de Bernard Bardon de Brun, representada en Limoges por cofrades peregrinos

el 25 de julio de 1596 y conocida en Compostela ya que se conserva un

ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Santiago, procedente del

Colegio de los Jesuitas que debió de poseerlo desde finales del siglo XVI.

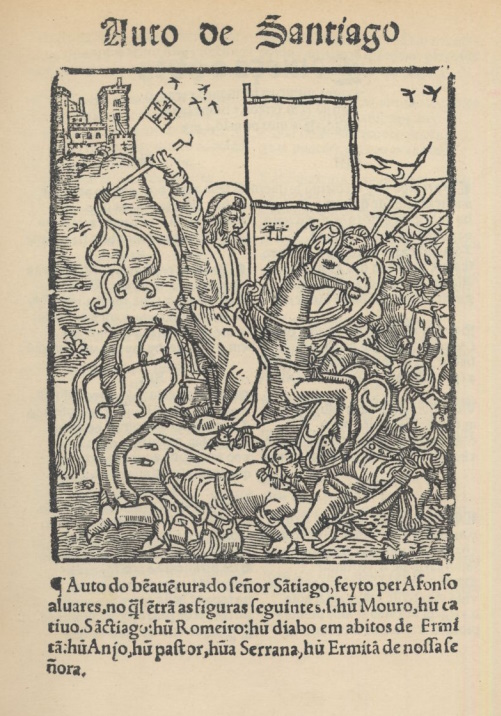

De la misma época es el Auto de Santiago portugués de Afonso

Álvares (probablemente anterior a 1564) [1]. Quizá fue escrito para representarse en el Corpus,

pero algunos de sus protagonistas son peregrinos y pastores que hablan en castellano

y está inspirado en los Milagros jacobeos del Calixtino como

sucede en algunas obras francesas (Bardon de Brun) y, especialmente, italianas

(Rappresentazioe duno miracolo di tre peregrini cha andavano a Sancto

Jacopo di Galitia, Florencia, 1519).

En el teatro

castellano del Siglo de Oro tenemos una única obra dramática directamente

relacionada con la peregrinación compostelana (La romera de Santiago,

de Tirso de Molina aunque atribuida en algunas ediciones a Luis Vélez de

Guevara), y en Galicia aparece también tangencialmente la temática jacobea en

el Coloquio entre el Apóstol, España, un peregrino y un gallego

incluido en 1612 en las Exequias de la Reyna D. Margarita de Austria,

pieza en latín del Licenciado toledano Alonso Pérez de Lara que tiene

todas las trazas de estar inspirada en un Auto Sacramental

. La falta de

textos es casi total pero tuvo que haber existido un teatro jacobeo, no

sólo en el ámbito de la liturgia y las fiestas compostelanas, sino

también en relación con la peregrinación y desde fechas tempranas,

teatro que tenemos documentado en representaciones a cargo de cofrades

de Saint Jaques en varias ciudades francesas y suizas desde el

siglo XV, y en Pastorales vascas como la titulada Jundane

Jakobe handiaren trageria de 1634, en la cual se dramatizan todos

los episodios de la leyenda jacobea. . La falta de

textos es casi total pero tuvo que haber existido un teatro jacobeo, no

sólo en el ámbito de la liturgia y las fiestas compostelanas, sino

también en relación con la peregrinación y desde fechas tempranas,

teatro que tenemos documentado en representaciones a cargo de cofrades

de Saint Jaques en varias ciudades francesas y suizas desde el

siglo XV, y en Pastorales vascas como la titulada Jundane

Jakobe handiaren trageria de 1634, en la cual se dramatizan todos

los episodios de la leyenda jacobea.

Aunque las alusiones a la peregrinación y a los milagros jacobeos en los

cancioneros juglarescos galaico-portugueses no sean muy frecuentes,

siempre se ha pensado que los juglares debieron de jugar un importante

papel en la difusión de los milagros y las leyendas jacobeas, dada la

abundancia de las noticias sobre canciones y danzas de peregrinos y

sobre la presencia de juglares en el Camino y en Compostela. Es fácil,

por otra parte, encontrar ecos del arte juglaresco en las canciones de

peregrinos conservadas, y es conocida la presencia de juglares en los

santuarios y monasterios del Camino que los contrataban para atraer a

los peregrinos y pregonar las virtudes de cada centro, sus santos y sus

reliquias.

En Galicia tenemos algunos testimonios, aunque tardíos,

de la existencia de representaciones y danzas como la “danza de romeros y

romeras” que hacía el gremio de tejedores de Compostela en el siglo

XVI, el “diálogo y danza a propósito de nuestra peregrinación”

con el que obsequiaron en Monforte en 1610 al limosnero y capellán

mayor de Felipe III, más tarde arzobispo de Sevilla, D. Pedro de Guzmán

y Haro, que regresaba como romero de

Compostela, y la “danza de peregrinos” que interpretaron los

criados del Conde de Lemos en unos festejos de 1619.

con el que obsequiaron en Monforte en 1610 al limosnero y capellán

mayor de Felipe III, más tarde arzobispo de Sevilla, D. Pedro de Guzmán

y Haro, que regresaba como romero de

Compostela, y la “danza de peregrinos” que interpretaron los

criados del Conde de Lemos en unos festejos de 1619.

Estas representaciones debieron de ser frecuentes,

si nos fiamos del testimonio de Blas Nasarre quien en 1749 afirma: “Los

peregrinos en cuadrillas, el bordón de la mano, con sus esclavinas y

sombreros cubiertos de conchas y bordoncillos (...), representaban al

vivo los misterios de la Religión y las historias sagradas, de cuya

costumbre quedaron las oraciones de ciegos y los autos que llaman

sacramentales”, (...) “aun permanecen en Galicia y en algunos

monasterios usos y prácticas que lo prueban”.

La

noticia de Nasarre sobre la pervivencia de representaciones en el siglo

XVIII a cargo de los peregrinos y/o en los monasterios del Camino de

Santiago la confirma, en 1763, el dramaturgo y antólogo Juan José López

de Sedano, el cual, comentando una obra teatral perdida del cura de

Friume, dice: "El estilo es sencillo, y devoto, que acredita la

piedad, y buen zelo de su Autor, y nos hace acordar las 'Cantigas', ó

Canciones antiguas de los Peregrinos, que iban en romería á Compostela".

Por último, tenemos un

testimonio, también tardío, de

teatro con títeres y música en el

contexto de la peregrinación a Compostela, aunque con una temática ajena

a lo jacobeo. Se trata del Canto della Madre badessa

y la Prosa dei conversi

,

que representó a lo largo del Camino entre 1717 y 1719 el peregrino

italiano y fraile carmelita Giacomo Antonio Naia. Se trataba de un relato

cómico de la vida relajada en los conventos femeninos de la época, que Giacomo

ponía en escena con marionetas y el acompañamiento musical de una

guitarra. Según su diario de viaje, la representación arrancaba las

carcajadas del público, tenía siempre gran

éxito, y en varios lugares le pidieron copia de sus versos, por ejemplo

en el monasterio de Oseira, cuyos frailes, como los del convento

franciscano de Ourense, se partían de risa al

verla y escuchar sus canciones. ,

que representó a lo largo del Camino entre 1717 y 1719 el peregrino

italiano y fraile carmelita Giacomo Antonio Naia. Se trataba de un relato

cómico de la vida relajada en los conventos femeninos de la época, que Giacomo

ponía en escena con marionetas y el acompañamiento musical de una

guitarra. Según su diario de viaje, la representación arrancaba las

carcajadas del público, tenía siempre gran

éxito, y en varios lugares le pidieron copia de sus versos, por ejemplo

en el monasterio de Oseira, cuyos frailes, como los del convento

franciscano de Ourense, se partían de risa al

verla y escuchar sus canciones.

Durante su estancia

en Galicia en 1718, Naia hizo su representación por primera vez en el

Pazo de Santa Cruz da Granxa (Padrón), en el que estuvo cuatro días

(20-24 de febrero) invitado por su administrador D. Francisco. En Santa

Cruz participaron en la representación músicos del país (un flautista,

una panderetera y otra mujer que tocaba las castañuelas): "... Además

había un hombre que tocaba bien la flauta, una mujer la pandereta y otra

las castañuelas ... Total, que lo pasamos muy bien con la Misa de la

madre Abadesa, y, como siempre, todo el mundo se partía de risa cuando

yo representaba a la madre Abadesa ...". Posteriormente repitió la

representación en Oseira, Ourense y Vilafranca do Bierzo, ya saliendo de

Galicia. En su viaje de ida la había representado también en el

monasterio de Carracedo (Cacabelos), donde volvió a hacerla en el viaje

de regreso hacia Italia.

_________________

[1] Auto de Santiago :

Auto do bẽauẽturado señor Sãtiago, feyto per Afonso Aluares...

Se conserva en la

BnE (R/8592),

en un único ejemplar de una

impresión suelta sin censura de imprenta (indicio de una fecha anterior a

1580) dada a conocer por Carolina Michaëlis de Vasconcelos en 1922, y se tiene

noticia de otra edición perdida fechada en 1639. Sérgio Buarque de Holanda, Carlos

Francisco Moura, Serafim Leite y otros estudiosos suponen que el texto

de A. Álvares sea el "auto do glorioso Santo Iago mui devoto",

representado por los jesuitas el 25 de julio de 1564 en una aldea de

Bahía (Brasil), primera representación teatral documentada en la

historia brasileña. |

Códice Calixtino

Misa

farcida de Santiago

Auto de Santiago de Afonso

Alvares (Portugal s. XVI). BnE R/8592.

Santiago como obispo.

Columna de Platerías

Plano

del Castillo del Apóstol en la plaza del Obradoiro de Santiago.

Dibujo de 1745, atribuido al “maestro arquitecto” Francisco das Moas,

localizado por F. Pérez Rodríguez en el Archivo Histórico Nacional.

En él

se observa como una parte de la plaza se cierra para el espectáculo como un coso

de plan rectangular, con estrados en la parte norte y al oeste se alza una construcción piramidal

escalonada de cuatro pisos y veinte huecos, es de suponer que para

contener los lienzos que hizo para la ocasión el pintor catedralicio

Juan Antonio Bouzas.

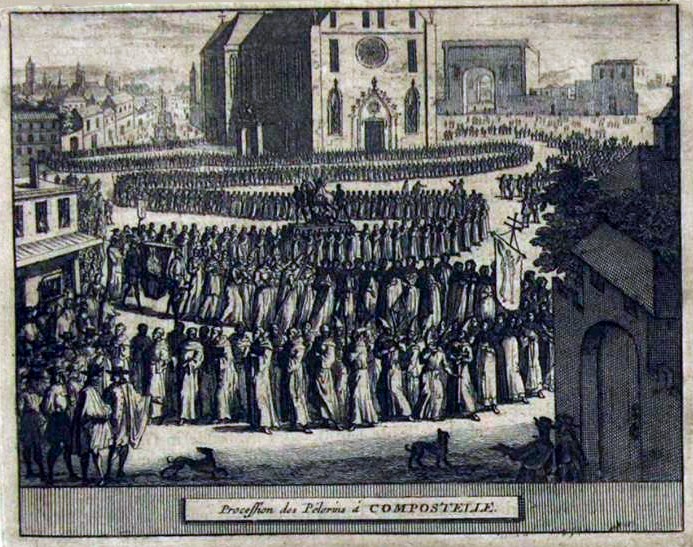

Procesión de

peregrinos en Compostela. Grabado en: Beschryving van Spanjen en

Portugal, Pieter Van der Aa, Leiden, 1707, vol. I, cap. I, p. 52. Evidentemente

el autor del grabado no estuvo presente en la

misma, pero probablemente se basó en una descripción.

Pazo de

Santa Cruz da Granxa (Herbón, Padrón, CO) en el cual se representó en

1718 el Canto della Madre badessa . |