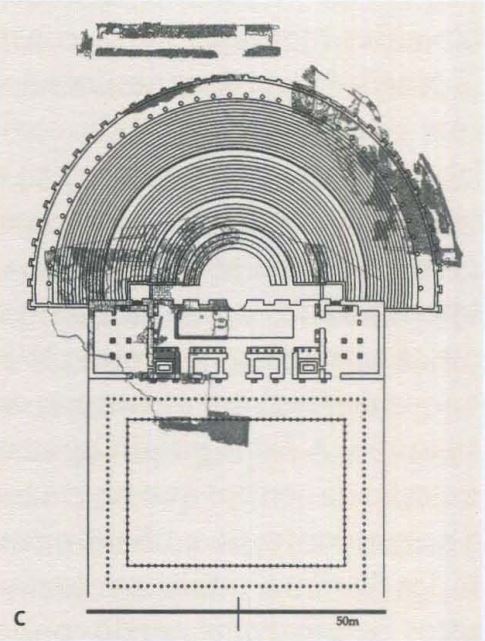

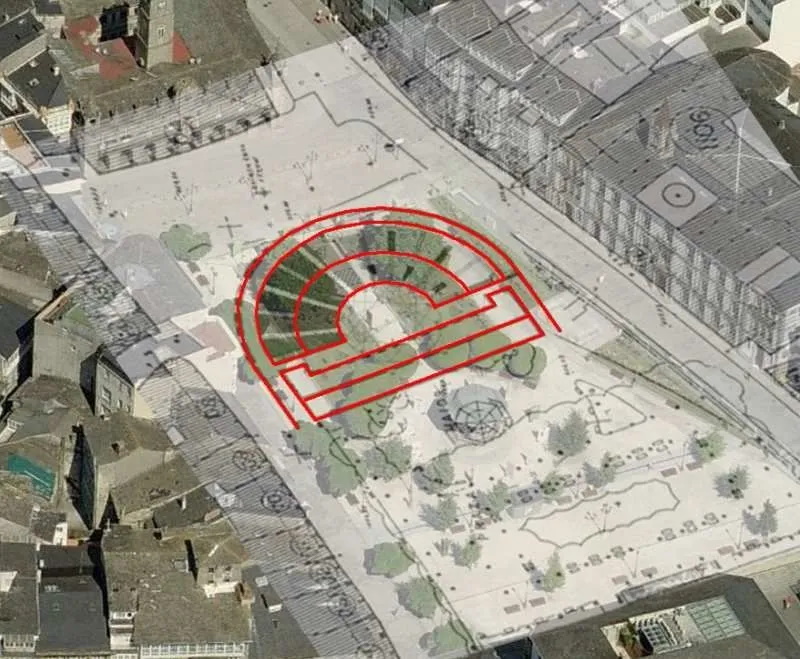

Restos del

teatro romano de Braga. Área excavada y reconstrucción de la planta

según Manuela Martins.

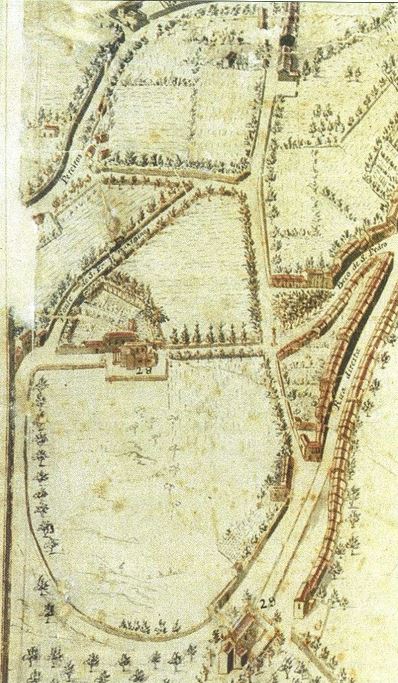

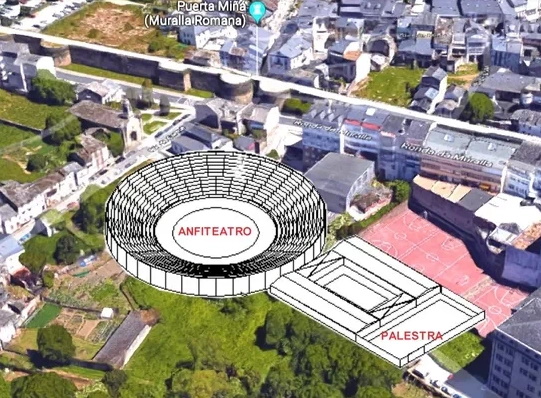

Restos del

anfiteatro romano de Braga en un plano de André Ribeiro Soares da Sylva

(Biblioteca da Ajuda ¿1756?)

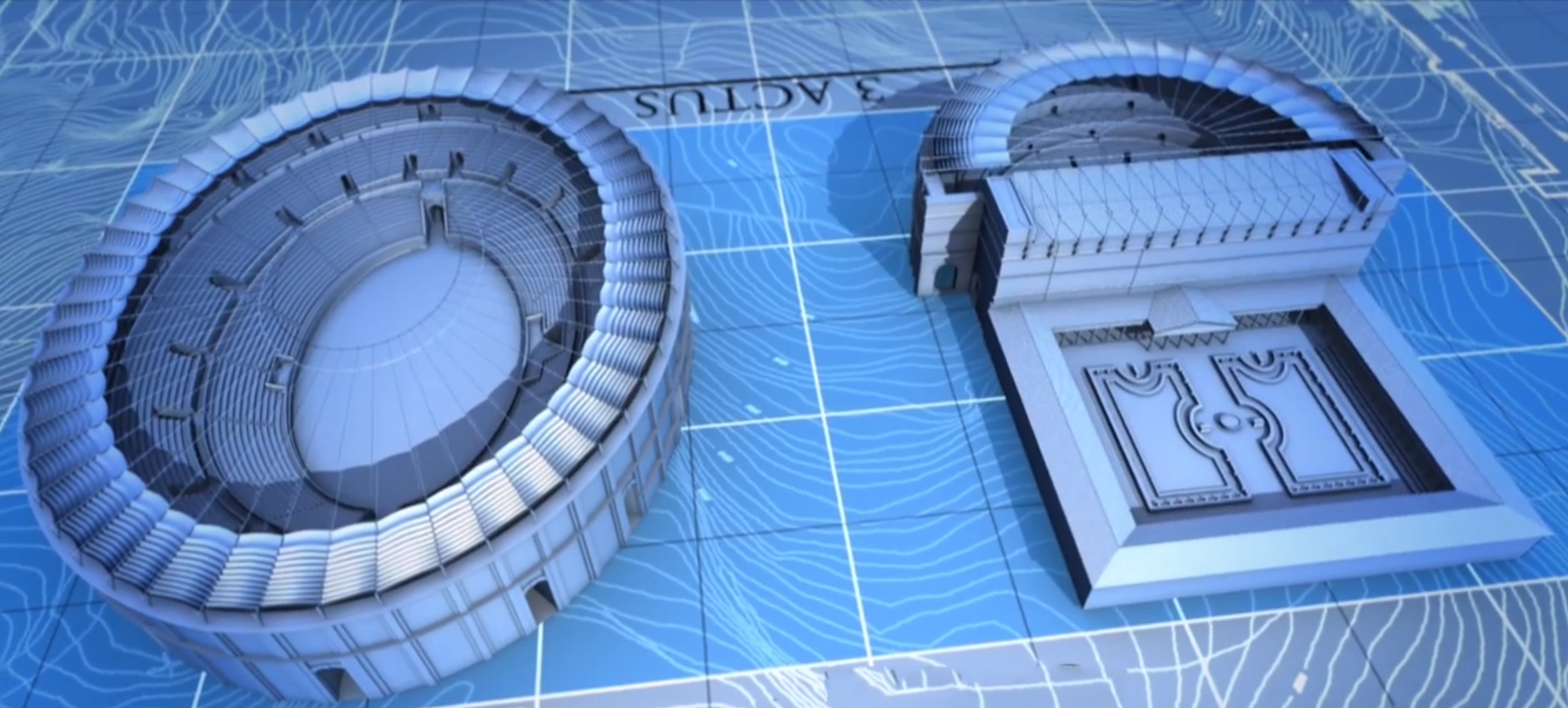

Alzados

hipotéticos del teatro y anfiteatro de Tongobriga (infografía moderna

basada en la reconstrucción de Charles Rocha)

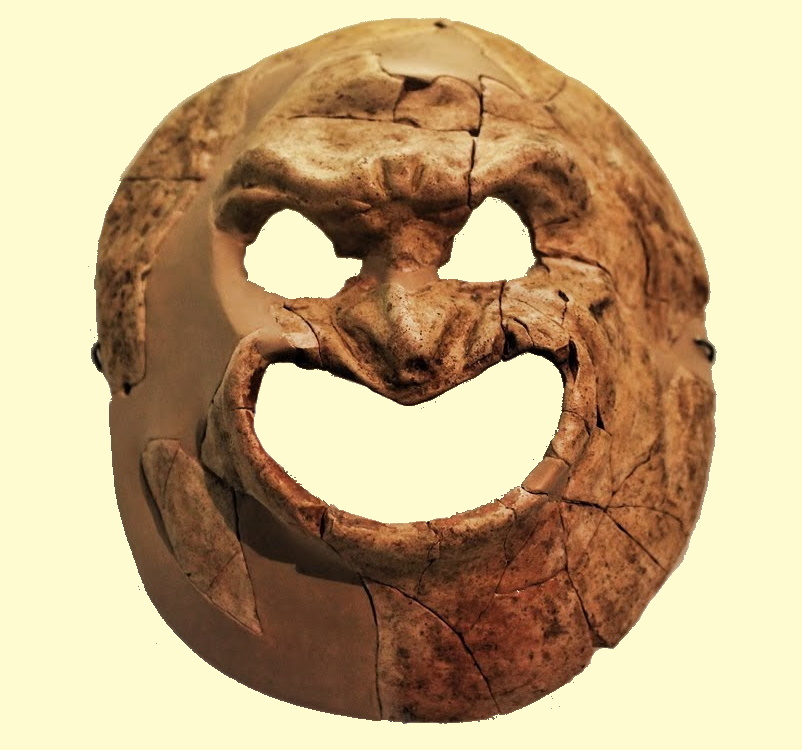

Lucerna

romana con gladiador procedente del castro portugués de Monte Mozinho (Penafiel)

Juglar

bailarín-contorsionista en las Vitae Patrum de San Valerio

del Bierzo, manuscrito berciano ca. 902 (BnE, Ms. 10007, fol. 63v)

|

Los orígenes remotos

El marco

cronológico de este estudio viene impuesto por las fechas de los

testimonios conservados (siglos XII-XVIII) y coincide en líneas generales,

en su primera etapa, con una época en la que en la Europa románica se desarrollan los dramas

litúrgicos en latín y aparecen las primeras manifestaciones de teatro

vernáculo que darán lugar a los grandes Misterios del siglo XV y,

en España, a los Autos del Corpus

de los siglos XVI-XVII. Poco es lo que se puede decir de Galicia en épocas

anteriores y, en todo caso, la mayoría de los estudiosos coinciden en

afirmar que no existe solución de continuidad entre el teatro romano,

que ya en decadencia, desaparece definitivamente con las invasiones

bárbaras, y el medieval, un fenómeno enteramente nuevo que tiene sus

raíces en la liturgia cristiana y solo en su vertiente juglaresca

presenta puntos de contacto con la actividad de los mimi e

histriones del teatro romano tardío.

Teatro prerromano

Del teatro prerromano en Galicia,

si es que existió,

casi nada sabemos: se ha querido ver un

carácter dramático en ciertas danzas que según el testimonio de Estrabón

practicaban los pueblos del noroeste peninsular en el momento en que

Roma entró en contacto con ellos, pero las noticias del geógrafo

greco-romano son demasiado imprecisas como para que se pueda afirmar

nada concreto al respecto. Por dos veces menciona Estrabón en su

Geografía las danzas de los galaicos. En su libro III, 3, 7 dice:

mientras

beben danzan en círculo al son de la flauta y la corneta saltando y

arrodillándose (...) los hombres y las mujeres bailan juntos cogidos de

las manos, y más adelante (4, 16) añade: veneran a un cierto

Dios las noches de luna llena y toda la familia canta y baila durante

toda la noche delante de su casa. Las citas nos presentan danzas

con saltos cayendo de rodillas, muy frecuentes en el folklore

peninsular, no sólo en el gallego, y pruebas de la existencia de danzas

religiosas, pero me parece aventurado deducir de ellas la existencia de

elementos dramáticos, aunque para Bonilla y San Martín serían testimonio de una

actividad dramático-teatral en la Península anterior a la llegada de los

romanos [1].

Otra referencia romana a las danzas de

los galaicos se encuentra en Silio Itálico (Guerras Púnicas, III,

344-348): "Fibrarum et pennae divinarumque sagacem. / Flammarum misit

dives Gallaecia pubem, / barbara nunc patris ululantem carminia linguis

/ nun pedis alterno percussa verbere terra, /ad numerum resonas

gaudentem plaudere caetras". [=La rica Galicia envió a sus

hombres, hábiles en el conocimiento de las entrañas de las bestias, en

el del vuelo de los pájaros y de los relámpagos: hombres a quienes les

gusta cantar canciones rudas en su lengua nativa, o bien golpear el

suelo con los pies en sus danzas, y tocar acompasadamente las sonoras

cítaras].

En Galicia ha habido quienes, como Manuel Murguía, Carré Aldao

o M. Lugrís, afirmaron la existencia de un teatro celta, anterior

al griego y al romano, en sintonía con los estudios de la época sobre la poesía

popular y el teatro bretones, y la tesis de Joaquín Costa sobre la

existencia de un teatro prerromano en Hispania [2]. Costa se

basa en una referencia del poeta bilbilitano del siglo I, M. Valerio Marcial, que en su Epigrama 55 menciona,

refiriéndose a los pueblos del norte de Iberia:

las danzas de Rixamae, los banquetes festivos de Carduae y los antiguos teatros de

los antepasados de Rigae (localidad de la zona de Calahorra): "...tutelamque chorosque Rixamarum, / et

convivía festa Carduarum, / et textis Peterin rosis rubentem, / atque

antiqua patrum theatra Rigas...".

La existencia de danzas

prerromanas en la Gallaecia parece que está fuera de toda duda, y

desde principios de la Edad del Bronce tenemos petroglifos con armas (Pedra

das Procesións de Auga da Laxe, Gondomar-PO) que han sido

interpretados como representaciones de danzas guerreras, supuestamente

con música y cantos corales. Sin embargo, aún aceptando esas

interpretaciones, no hay el menor indicio de la existencia en ellas de

elementos dramáticos ni es posible asegurar, como algunos afirman, que

esas hipotéticas danzas de guerreros sean antecedentes directos de las

Danzas de Espadas medievales y posteriores.

Teatro romano

Por lo que se refiere al teatro romano, no tenemos

muchas evidencias de que

fuera conocido en la Gallaecia. Ni en los límites de la Galicia

administrativa actual, ni en los de la antigua provincia romana, mucho

más extensos como se sabe, había aparecido hasta finales del siglo XX el menor resto de

construcciones teatrales, y

resultaba extraño que ciudades de cierta importancia como Lugo, Braga o Astorga no

contaran con un teatro, cuando en otras zonas del Imperio romano en ciudades más pequeñas

los había [3].

Sin embargo, en 1999

se descubrieron en Braga los restos de un gran teatro

romano de principios del siglo II que se excavó parcialmente en

2004-2006 (véanse fotos), el cual tenía una cavea de casi 70 mts.

de diámetro y una capacidad aproximada de

4.000-4.500 espectadores. También se ha supuesto, basándose en indicios documentales y arqueológicos, que debió de haber

existido un teatro romano bajo la actual

Plaza Mayor de Lugo, y prueba del

conocimiento del teatro en Lucus Augusti es el hecho de haberse

encontrado en las excavaciones de la calle Tinería / Rúa Nova tres máscaras teatrales

romanas de terracota (cf. Foto y

). Además, a

finales del siglo XVII el canónigo de la catedral Juan Pallares y Gayoso describió en su Argos Divina lo que podrían ser los restos del

teatro

romano lucense: ). Además, a

finales del siglo XVII el canónigo de la catedral Juan Pallares y Gayoso describió en su Argos Divina lo que podrían ser los restos del

teatro

romano lucense:

En la plaza

Mayor, que llaman de las Cortiñas de San Roman, ai un promontorio de

guijarros hermanados con argamasa, y de la misma fortaleza, que los de

la fuente del castiñeiro, y Baño; muchos se persuaden, fue artificio de

los Romanos, para cerrar la entrada de las minas, y abrirla quando

importase (...). Llegarase a creer es ruina, y vestigio de Amphiteatro, si en las

Ciudades mas nobles de España los huvo de guijas, y fuerte argamasa de

arena, y en cerco con sus asientos, o Teatro de piedra. Pero

por corto su circuito no lo juzgo planta de Amphiteatro, según las

estampas de los que usaron los Romanos. (Argos Divina...,

Imprenta de Benito Antonio Frayz, Santiago de Compostela, 1700, pp. 19

ss.)

Posteriormente (siglo

XIX), excavaciones llevadas a cabo en la parte alta de la plaza

confirmaron la existencia en el lugar de cimentaciones de un edificio

romano que tenía sótano (Yáñez de Andrade), lo que concuerda con las minas

mencionadas por Pallares Gayoso en su libro, y con las "gradas hechas

de cemento y pizarra" a las que se refiere Balsa de la Vega en su

Catálogo Monumental de la Provincia de Lugo (1911, p. 42). En la actualidad muchos

especialistas (cf. Rodríguez Colmenero) no dudan de que efectivamente existió en el lugar un teatro

romano [4], a diferencia del supuesto anfiteatro del barrio del Carmen lucense, puesto en

duda por la mayor parte de los arqueólogos como en el caso del

también supuesto anfiteatro de Astorga

[5].

Otros posibles teatros romanos

de los que se conservan restos en la Gallaecia son el de Astorga

(señalado por Carlos Sanchez Montaña, pero no excavado, cf. Foto) y el de Tongobriga (Freixo,

Marco de Canaveses, distrito de Porto), identificado por Lino Augusto

Dias Tavares en 1989 a partir de la topografía del terreno,

fotogrametría y algunas catas posteriores, y datado probablemente a

finales del siglo I d. C. o principios del II, lo mismo que el circo o

hipódromo de la localidad, un asentamiento castreño-romano que

probablemente tenía también un anfiteatro que, como el teatro, solo ha

sido excavado parcialmente. En el caso del teatro las catas no han

encontrado restos significativos aunque sus dimensiones supuestas (cavea

de 80 mts. de diámetro) se corresponden con las del anfiteatro y con las

proporciones habituales en los edificios romanos de este tipo.

Referencias textuales

En los textos latinos, la

única referencia concreta en la Gallaecia al teatro romano, tardía e indirecta, la encontramos

en la Historiae adversus paganos de Paulo Orosio (ca. 417, esp. libro IV, cap.

21), en la

que se condenan las representaciones teatrales y los juegos públicos y

se les culpa de la decadencia de la civilización romana.

"En

esta misma época [154 a. C.] los censores decretaron la

construcción de un teatro de piedra en Roma; pero impidió que se

hiciera un durísimo discurso de Escipión Nasica, quien dijo que este

proyecto, muy perjudicial para un pueblo guerrero, serviría para

alimentar la desidia y la lascivia; y hasta tal punto convenció al

Senado, que este no sólo mandó que se vendiera todo lo que se había

comprado para el teatro, sino que incluso prohibió que se pusieran

bancos en los juegos. Por ello, que se den cuenta ahora nuestros

contemporáneos —para los cuales es un infortunio cualquier cosa que

les ocurre al margen de los placeres de sus apetitos— de que, si

ellos se sienten y se confiesan inferiores a sus enemigos, ello se

debe achacar a los teatros, no a los tiempos; y de que no hay que

blasfemar contra el Dios verdadero, que todavía hoy prohíbe estas

diversiones teatrales".

Orosio, natural

de la zona de Braga, conocía pues el teatro romano aunque eso no indica

necesariamente que se practicase en su región natal, ya que sabemos de la

formación de Paulo en el norte de África (Hipona) con San Agustín y allí

sí son abundantes los restos de teatros. Hay que tener en cuenta también

que la condena del teatro y su consideración de culpable de la

decadencia moral del mundo romano es un tópico entre los Padres de la

Iglesia desde Tertuliano, y probablemente Paulo Orosio simplemente se

esté haciendo eco de él, si bien los descubrimientos

arqueológicos más recientes confirman la existencia de teatros romanos en varias

ciudades de la Gallaecia y, por tanto, también la familiaridad de

los galaicos con las representaciones teatrales.

Con todo, no hay que pensar que condenas como la de Orosio

y sus contemporáneos cristianos

fueran las causantes de la desaparición del teatro antiguo cuya

decadencia había comenzado ya en el siglo I, mucho antes de que el

cristianismo fuese la religión oficial del imperio. El gran teatro

romano de tradición griega había ido poco a poco decayendo en el favor

del público, cada vez más orientado hacia espectáculos cómicos y fáciles

a cargo de mimos, músicos e histriones, y en la Gallaecia hay

indicios de que los edificios teatrales estaban abandonados ya en el

siglo IV. Este teatro cómico de los mimi, a menudo

obsceno y procaz, es el que condenan los Padres de la Iglesia y es un

espectáculo que, por su propia naturaleza, no requiere grandes recursos

escenográficos, pudiendo desarrollarse en cualquier foro o calle sin

necesidad de contar con edificios específicos.

Es posible que

en Galicia, zona de baja intensidad de romanización, no haya sido tan

popular como en otras regiones el teatro de tradición griega, pero creo

que de algunas noticias indirectas se puede deducir que en la etapa

final del Imperio no era desconocido el espectáculo callejero de los

mimi, antecedentes sin duda de los juglares medievales. Gregorio de

Tours denomina mimus regis al joven juglar que el rey suevo

Miro tenía a finales del siglo VI: qui ei per verba joculatoria

laetitiam erat solitus excitare, y es probable que el juglar de Miro, como los mimi

romanos, fuese un simple

bufón, y no alguien diestro en las artes literarias, ya que así parece indicarlo

el tono que emplea el de Tours al relatarnos el castigo divino que

sufrió el mimus por haberse atrevido a coger uvas, sin el menor

respeto, de la parra del atrio de la iglesia ourensana de San Martín.

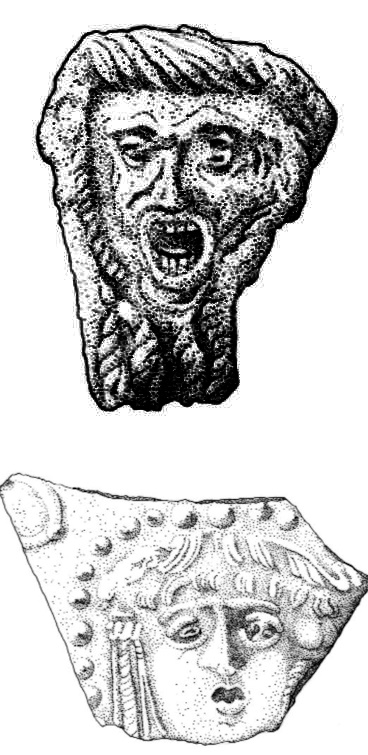

Por su parte, San Valerio

del Bierzo en la segunda mitad del siglo VII reprende en el Ordo

Querimoniae al presbítero Justo, que hacía del culto de su

iglesia un espectáculo sacro-profano empleando técnicas juglarescas para

atraer al público (perversas poesías y nefandas cantilenas), y

gesticulando como un actor de un modo que Valerio describe como: el vértigo obsceno y

lujurioso del teatro, moviendo en todos los sentidos los brazos en

círculo.... A ello cabe añadir que en un manuscrito berciano de sus Vitae Patrum

(ca. 902) aparece representado un juglar contorsionista (cf. Foto), pruebas,

a mi entender, de que los gallegos de la tardo romanidad y la primera

Edad Media veían a los juglares, que ya existían en su época, como los sucesores de los mimos romanos.

"Sic

denique in amentia versus, injustas susceptionis ordinen oblitus,

vulgali ritu in obscoeno theatricae luxuriae vertigine rotabatur,

dum circumductis huc illucque brachiis, alio in loco lascivos

conglobans pedes, vestigiis ludibricantibus circuens tripudio

compositis et tremulis gressibus subsiliens nefaria cantilena

mortifirae ballimaciae dira Carimina canens, diabolicae pestis

exercebat luxuriam".

[=Así, por último, arrastrado por la demencia de un propósito

insensato, y olvidando toda compostura, daba vueltas soeces presa

del vértigo obsceno y lujurioso usado en el teatro, moviendo en

todos sentidos sus brazos en círculo, juntando otras veces sus pies

lascivos, danzando en círculo con pasos insinuantes y trémulos,

entonando cantares escandalosos y recitando nefandas cantinelas

con meneos impúdicos, provocando de este modo la diabólica y

pestilencial lujuria]. Ordo Querimoniae.

_________________________

[1] Cf. BONILLA Y

SANMARTÍN, Adolfo, Las Bacantes o del origen del teatro, Imp.

Sucesores de Ribanedeyra, Madrid, 1921, pp. 37 ss.

[2] Cf. Poesía popular

española y mitología y literatura celto-hispanas, Librería de

Fernando Fé, Madrid, 1888. Sobre el teatro bretón véase, en la

época mencionada, el libro de Anatole LE BRAZ: Le Théatre celtique,

Calmann-Lévy, París, 1905.

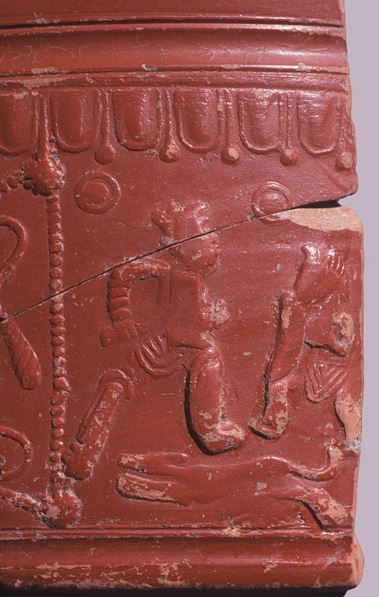

[3] Eran conocidas desde

hace tiempo algunas referencias de los siglos XVII-XIX, e

inscripciones romanas de la Gallaecia (Chaves, zona de A Limia...) en las que se hace alusión a

anfiteatros y gladiadores, pero se dudaba de la fiabilidad de los

testimonios literarios o

se pensaba, en el caso de las inscripciones, que los ludi y

munus gladiatorum en

ellas mencionados podrían haber tenido lugar en recintos ambulantes de

madera como los que sabemos que recorrían las ciudades menores del

Imperio. Hay también en el área noroeste de la Península algunas representaciones de máscaras

teatrales en la cerámica, y de gladiadores y

cuadrigas (cf. Fotos). En el caso de las

lucernas parece que

la mayoría de los ejemplares, si no todos, son piezas de

importación, pero las máscaras teatrales que aparecen en los vasos de

paredes finas denominados "de caras", son ejemplos de cerámica autóctona producida en el alfar

zamorano de Melgar de Tera

a finales del siglo I y principios del II, aunque sus modelos responden

a una tipología difundida por el ejército romano y extendida por buena parte del Imperio,

y hay indicios de que en algunos casos las caras fueron realizadas

utilizando moldes que podrían proceder de cualquier lugar.

[4] RODRÍGUEZ COLMENERO,

Antonio, “Lucus Augusti y los orígenes del urbanismo romano en el

noroeste hispánico”, en: Actas de los X Cursos Monográficos sobre el

Patrimonio Histórico: Reinosa, julio 1999, Universidad de Cantabria,

Santander, 2000, pp. 335-355, y Lucus Augusti: la ciudad

romano-germánica del finisterre ibérico : Génesis y evolución histórica

(14 a.C.-711 d.C.), Concello de Lugo-Servizo Municipal de

Arqueoloxía, Lugo, 2011, p. 140. No todos los

especialistas están, sin

embargo, de acuerdo. Francisco Hervés Raigoso, por ejemplo, señala que

la Plaza Mayor lucense no es un

emplazamiento adecuado por la falta de desnivel y la dureza del terreno,

aunque sí cree que Lugo tuvo un teatro en la época romana en otro

lugar no identificado, quizá en una de las viae que entraban en

la ciudad. Por su parte

Dolores González de la Peña propuso,

basándose en argumentos etimológicos y planos antiguos, un posible

emplazamiento en el área semicircular que delimita el actual Callejón

de las Estantigas.

[5] Los emplazamientos de

los supuestos

anfiteatros romanos de Lugo y Astorga, situados ambos extramuros, fueron

señalados, a partir de fotografías aéreas y de satélite, por el

arquitecto y arqueógrafo

Carlos Sánchez-Montaña, pero las catas

realizadas por arqueólogos profesionales en el de Lugo en 2018 y 2020-21,

descartan, según los que las realizaron, su existencia. Diferente

es el caso del anfiteatro de Braga, también extramuros y soterrado bajo

construcciones modernas: de él hay referencias bastante precisas en

las obras de escritores bracarenses como Rodrigo da Cunha (1634) o Jerónimo Contador de Argote (1728 y 1732-34),

se conserva un plano de mediados del siglo XVIII en el que se aprecia su

planta (cf. Foto), todavía a mediados del siglo XIX podían verse sus restos (los

menciona J.

J. da Silva Pereira Caldas en 1852), y su existencia parece confirmarla el análisis

de las fotografías aéreas de la zona tomadas en 1964, antes de la

urbanización del área (cf. MORAIS, Rui Manuel Lopes, “Breve ensaio sobre o

anfiteatro de Bracara Augusta : Análise de fotogramas de 1964”, en: Forum, Universidade do Minho,

nº 30 (2001), pp. 55-76). |

Tessera gladiatoria del siglo I

procedente de Ilipula (=Niebla, Huelva), dedicada por un tal Celer,

organizador de juegos de gladiadores y natural de la comarca gallega

de A Limia, al gladiador Borea, nacido en Baedunia (=La Bañeza, León).

Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

Texto: CELER ERBVTI F(ilius) LIMICVS /

BOREA CANTI(¿filius?)BEDONIE(n)SI /

MVNERIS TES(s)ERA(m) DEDIT /

AN(n)O M(arco) LICINIO CO(n)S(ule)

Máscaras

teatrales romanas de la segunda mitad del siglo I. Museos municipais de Lugo. Sala de

Exposiciones Porta Miñá.

Alzado y

emplazamiento hipotéticos del teatro romano de Lugo en la Plaza Mayor.

(fotos

Sánchez Montaña:

El Tablero de Piedra).

Supuesto emplazamiento extramuros del anfiteatro romano de Lugo,

frente a la iglesia del Carmen y la Porta Miñá, y reconstrucción

hipotética de su estructura con gradas de madera, como en el excavado de

León, ambos del tipo denominado anfiteatro militar.

(fotos

Sánchez Montaña:

El Tablero de Piedra).

Supuestos

emplazamientos del Anfiteatro y el Teatro romanos de Astorga según

Sánchez Montaña.

Fragmento de

un vaso con escena de gladiadores procedente del castro de Santomé (Ourense).

Terra sigillata sudgálica del siglo I.

Vaso con

cara ¿máscara teatral? procedente de las Termas Menores de Asturica

Augusta

(Museo Romano de Astorga)

Máscaras

teatrales de tragedia en dos vasos de caras procedentes de Lancia y León

(Museo de

León. Fondo Antiguo)

Dibujos en

Esperanza Martín Hernández |