|

Drop Down Menu

Drop Down Menu

Página web sobre las

ceremonias del Desenclavo en Galicia

Base de datos

de Desenclavos en

Galicia

Vídeo desenclavo de Ares

(A Coruña).

Felipe Ogando, 2011 |

Representaciones de la Pasión

Se ha cuestionado el origen de las Pasiones medievales en sus ramas

latinas y vernáculas, y se especula con el papel que las Pasiones

narrativas y las Pasiones juglarescas jugaron en el desarrollo de los

dramas de Pasión, pero permanece todavía en vigor la tesis evolucionista

que ve en las Pasiones medievales un desarrollo de la ceremonia

litúrgica de la Depositio que se celebraba en numerosas iglesias

el Viernes Santo.

Comenzaba el ritual sacando el crucifijo en procesión

solemne, a continuación tenía lugar el rito de la Adoratio Crucis,

el cual desde el siglo X se desarrollaba con dos diáconos llevando una

cruz cubierta con un paño que iban descubriendo gradualmente al tiempo

que se cantaba el popule meus –conocido popularmente como los

Improperios– adorando luego la cruz y besando el madero todos los

miembros de la congregación. Posteriormente se introducía la cruz o una

imagen de Cristo en el sepulcro (la Depositio propiamente dicha),

en el cual permanecía hasta el Domingo de Resurrección, cuando se

deshacía la mortaja y Cristo salía de la tumba o se retiraba la cruz y

se colocaba de nuevo solemnemente en el altar mayor (Elevatio).

Durante los siglos X-XII, en la mayoría de los casos,

la dificultad práctica que presenta su realización se solucionaba de una

manera simbólica, colocando un pequeño crucifijo o una cruz procesional

en el sepulcro –normalmente el propio altar–. En algunos casos el

crucifijo era sustituido por una hostia consagrada y, en pocas ocasiones,

ya en el siglo XIII, por una imagen. Sin embargo, desde principios del

siglo XIV, el deseo de realismo lleva a la aparición de crucifijos en

los que la efigie de Cristo tiene los brazos articulados y puede

ser separada de la cruz lo que permite llevar a cabo sin dificultad las

ceremonias a las que ahora podemos denominar Desenclavo,

Descendimiento y Entierro. Desde finales del siglo XII (Pasión

de Montecasino) aparecen textos, primero latinos y luego en

vernáculo, y lo que en principio era una ceremonia mimada o con textos

litúrgicos, se convirtió en un verdadero drama en el que intervenían

actores (Nicodemo, José de Arimatea, las Marías...) que representaban un

libreto.

La presencia de este tipo de imágenes articuladas,

conocidas en todas las regiones de Europa, supone un testimonio evidente

de la existencia de representaciones teatrales, al menos mimadas, muchas

de las cuales perviven en la actualidad o han pervivido hasta tiempos

recientes.

En

Galicia, la abundancia de crucifijos articulados concuerda con otras noticias que confirman la existencia de este

tipo de ceremonias dramáticas: las Constituciones sinodales de Mondoñedo

(1541)

nos informan de la existencia de representaciones de Semana Santa

y el relato del visitador de Muxía (1547) nos informan de la existencia de representaciones de Semana Santa

y el relato del visitador de Muxía (1547)

de “representaciones de la

pasión de Nuestro Señor”. Existen también numerosas noticias de ritos

similares en el área portuguesa, lo que lleva a pensar que estas

representaciones de Pasión debieron de ser abundantes en Galicia entre

los siglos XIV-XIX. de “representaciones de la

pasión de Nuestro Señor”. Existen también numerosas noticias de ritos

similares en el área portuguesa, lo que lleva a pensar que estas

representaciones de Pasión debieron de ser abundantes en Galicia entre

los siglos XIV-XIX.

Otro caso

gallego de representación de la Pasión es el del Auto del

Prendimiento

de Pontevedra, que parece que iba al más allá de la

ceremonia litúrgica de contenido dramático y era realmente un Auto

teatral en el que se representaba con actores el Prendimiento de Cristo.

Lo organizaba la cofradía de la Vera Cruz y tenía lugar en la Plaza de

la Herrería, delante del convento de San Francisco, no se sabe

exactamente desde cuándo (al menos antes de 1647). En 1670 sabemos que

el guardián del convento de San Francisco, Fr. Juan del Río, pretendió

suspenderla, pero finalmente se hizo y se

mantuvo, aunque probablemente de manera discontinua, hasta 1701 cuando

desapareció definitivamente. de Pontevedra, que parece que iba al más allá de la

ceremonia litúrgica de contenido dramático y era realmente un Auto

teatral en el que se representaba con actores el Prendimiento de Cristo.

Lo organizaba la cofradía de la Vera Cruz y tenía lugar en la Plaza de

la Herrería, delante del convento de San Francisco, no se sabe

exactamente desde cuándo (al menos antes de 1647). En 1670 sabemos que

el guardián del convento de San Francisco, Fr. Juan del Río, pretendió

suspenderla, pero finalmente se hizo y se

mantuvo, aunque probablemente de manera discontinua, hasta 1701 cuando

desapareció definitivamente.

Gallega

es también, aunque escrita en castellano, la

Santa Pasión de Pero

Gómez de Ferrol, texto de la primera mitad del siglo XV que cabe

clasificar dentro de la poesía pasionística narrativa, pero de carácter

dramatizable y con rasgos que apuntan, al menos, a haber sido compuesto

pensando en una recitación pública del mismo, como ha demostrado su

editor Pedro M. Cátedra. A principios del siglo XX los folcloristas

recogieron en Galicia algunos Cantos de Pasión populares en verso

castellano (Veiga de Forcas, Noceda, Grandas de Salime...), o en

castellano y gallego como el de Arcos de Furcos (Cuntis, Pontevedra),

Muy populares fueron los cantos de El discípulo amado, las

Quejas de la Magdalena y El rastro divino, conservados en

versiones castrapas en varias localidades hasta finales del siglo XX

(véase

Arquivo Dixital del MPoG). No está

clara la antigüedad de estos Cantos, que solo podemos documentar

fehacientemente desde el siglo XIX, lo mismo que el Rosario de la

Buena Muerte recitado en las procesiones del Viernes Santo de Laxe y

Melide, en el primer caso en el contexto de lo que debió de ser una

representación popular de la Pasión de la cual solo quedan parte de los

textos

.

Los versos que hoy se recitan son en castellano, pero algunos

testimonios afirman que antiguamente eran en gallego (Pola túa

santísma morte, dainos Señor boa morte...), lo cual, de ser cierto,

indicaría una traducción, ya que el Rosario de la Buena Muerte es

una pieza en castellano, muy popular en la Semana Santa

castellano-leonesa, cántabra y asturiana, que todavía se canta en León y

en varias localidades de la provincia como Villalobar, Sopeña, La Mata

de Curueño, La Bañeza, Siero de la Reina, Quintanilla de Onsoña,

Villambroz.... De fecha controvertida y conservado en numerosos

manuscritos parroquiales, en algunos lugares también lo cantaban

plañideras en los entierros y parece que el texto fue difundido por

predicadores benedictinos. En el siglo XIX fue conocido en toda la

Península gracias a la imprenta y a que su rezo lo recomendaba el obispo

gallego Fray Rosendo Salvado. Al respecto de la expresión de Laxe: "dainos

Señor", hay que recordar que en León todavía pervive la procesión

franciscana del Dainos, antes del Rosario de la Buena Muerte,

denominada así por deformación popular de la forma verbal seguida del

pronombre enclítico: dadnos. .

Los versos que hoy se recitan son en castellano, pero algunos

testimonios afirman que antiguamente eran en gallego (Pola túa

santísma morte, dainos Señor boa morte...), lo cual, de ser cierto,

indicaría una traducción, ya que el Rosario de la Buena Muerte es

una pieza en castellano, muy popular en la Semana Santa

castellano-leonesa, cántabra y asturiana, que todavía se canta en León y

en varias localidades de la provincia como Villalobar, Sopeña, La Mata

de Curueño, La Bañeza, Siero de la Reina, Quintanilla de Onsoña,

Villambroz.... De fecha controvertida y conservado en numerosos

manuscritos parroquiales, en algunos lugares también lo cantaban

plañideras en los entierros y parece que el texto fue difundido por

predicadores benedictinos. En el siglo XIX fue conocido en toda la

Península gracias a la imprenta y a que su rezo lo recomendaba el obispo

gallego Fray Rosendo Salvado. Al respecto de la expresión de Laxe: "dainos

Señor", hay que recordar que en León todavía pervive la procesión

franciscana del Dainos, antes del Rosario de la Buena Muerte,

denominada así por deformación popular de la forma verbal seguida del

pronombre enclítico: dadnos.

Tenemos

además en Galicia noticias de numerosas ceremonias del

Desenclavo, algunas desaparecidas a finales del XIX como la que se representaba

el Viernes Santo en la Iglesia de Santo Domingo de Santiago, cuyo

dramatismo hacía brotar el llanto y los gemidos de los fieles, la de

Lugo, celebrada al principio en la Iglesia de la Soledad y más tarde en

la de San Francisco; la de Ourense, donde el Cristo una vez desenclavado

se metía en una urna de cristal (Depositio), o la de Pontevedra, seguida

de una procesión del Entierro que recorría la ciudad entrando en

diferentes iglesias.

Hasta hace cincuenta años pervivieron

representaciones similares en Sta. Mª de Augasantas, Ribadeo, Mondoñedo,

Pontedeume, Santa María de Oirós, Allariz, Verín, etc., y todavía hoy se

continúa haciendo el Desenclavo -con Cristos articulados de los siglos XVI-XVIII- en Viveiro, Tui, Xunqueira de Ambía, Celanova, Cangas,

Moaña, Noia,

As Ermitas, Ares... y en Fisterra, donde en la actualidad un Cristo moderno

sustituye al famoso señor da barba dourada, en la representación

del Descendimiento.

No es fácil precisar la antigüedad de estas representaciones (más

de 100 casos documentados), ya que

de la mayoría de las que perviven en la actualidad o han pervivido hasta

tiempos recientes sólo tenemos noticias desde el siglo XIX. Sin

embargo, algunos indicios apuntan a un origen muy anterior. La

existencia de cristos articulados desde el siglo XIV, las noticias del

siglo XVI sobre representaciones de la Pasión y algunos testimonios

artísticos autorizan a pensarlo así.

La representación de Fisterra

, a la que ya me he

referido por incluir la escena de la Resurrección, tiene lugar en una

localidad estrechamente conectada con Santiago y con el culto jacobeo, y

en un “escenario” (el monte de San Guillerme) que debió de ser un lugar

sagrado desde la prehistoria, siendo cristianizado más tarde con una

iglesia medieval. , a la que ya me he

referido por incluir la escena de la Resurrección, tiene lugar en una

localidad estrechamente conectada con Santiago y con el culto jacobeo, y

en un “escenario” (el monte de San Guillerme) que debió de ser un lugar

sagrado desde la prehistoria, siendo cristianizado más tarde con una

iglesia medieval.

En la actualidad, el ciclo de Fisterra comienza el Jueves Santo con la

representación de la Santa Cena y el Lavatorio en un tablado levantado

en el presbiterio de la iglesia de Santa María das Areas. Intervienen en

la escena, mimada siguiendo el relato de tres narradores, un sacerdote

con dalmática representando a Cristo y los marineros de la localidad

vestidos con ropas de aguas como los doce apóstoles. A continuación se

celebra la Misa y, concluida, sale por el pueblo la procesión del Huerto

de los Olivos y se representa en un huerto improvisado con pinos, ramas

y luces el encuentro entre Cristo y Judas y la prisión de Jesús -un

actor que ha sustituido a la imagen- en una casa de la villa.

Al día siguiente, Viernes Santo, sale de la prisión

una procesión con la imagen de Cristo con la cruz a cuestas, escoltada

por soldados romanos que la llevan con una soga atada al cuello,

saliéndoles al encuentro las imágenes de la Virgen y la Verónica que

muestra la Santa Faz. Por la tarde, de nuevo en la iglesia, tiene lugar

el Desenclavo: una ceremonia en la que los vecinos, representando a los

personajes bíblicos (Nicodemo, José de Arimatea etc.), retiran los

clavos del crucifijo, pliegan sus brazos y lo descuelgan de la cruz con

la ayuda del sudario, situándolo sobre los brazos de la Virgen que, en

forma de Piedad, lo ofrece a la contemplación de los fieles. La

ceremonia no tiene diálogos, es simplemente un mimo realizado al ritmo

del relato de un orador que va describiendo los acontecimientos y dirige

con sus palabras los movimientos de los actores. Terminado el

Desenclavo, sale la procesión del Santo Entierro que concluye a media

noche depositando la imagen en el sepulcro de granito construido al

efecto en la ladera del monte de San Guillerme en el que se encuentra la

iglesia.

El plato fuerte del ciclo es la escena de la

Resurrección que se representa el domingo por la mañana. El sepulcro del

monte de San Guillerme se encuentra custodiado por soldados romanos que

huyen despavoridos al oírse el trueno-petardo que anuncia la

Resurrección. Aparece entonces un ángel, encarnado por un niño o niña de

la localidad, que abre la puerta del sepulcro y se sienta en una piedra

a la espera de las Marías que llegan con los ungüentos. Tras la sorpresa

de éstas por encontrarse el sepulcro abierto y vacío se entabla el

siguiente diálogo en castellano:

ANGEL: ¡Hijas de Salén!. ¿Por qué tristes y llorosas os postráis de

hinojos? ¿por qué llanto? ¿por qué lágrimas en los ojos? ¿qué queréis?

¿a quién buscáis?

MAGDALENA: ¡A Cristo!

OTRA MARIA: ¡Al que murió crucificado por nosotros!

ANGEL:

No está aquí. Bien lo observáis. ¡Jesús ha resucitado! No

busquéis entre los muertos al que reina vivo. Cumplida está su profecía.

Id y dad en este día tan grata nueva a sus discípulos.

Entre gestos y expresiones de estupor las Marías

corren ladera abajo para encontrarse con Pedro y Juan, les comunican la

buena nueva y suben todos hasta el sepulcro donde comprueban que está

vacío y el sudario abandonado.

Entre tanto, se acerca, traída en andas, la imagen de Nosa Señora das

Areas a la que se dirigen las Marías dándole cuenta de la Resurrección

de su Hijo. Termina el ángel recomendando difundir la noticia por todo

el mundo y, entre aleluyas, se izan banderas, suenan los cohetes y la

música, y un coro de niños vestidos de blanco entonan en versión

castellana el Victimae Paschali al tiempo que danzan con arcos.

A continuación se celebra la misa y,

al regresar la imagen al templo, una docena de chicas vestidas con

trajes típicos –la memoria popular recuerda cuando eran varones con

trajes multicolores y espadas-, ejecutan en el atrio la Danza das Areas

al ritmo de los golpes que ellas mismas dan con dos palos y acompañadas

de las gaitas que entonan una melodía tradicional.

Parece claro que en su forma actual la

representación de Fisterra no debe de ser anterior al siglo XX pero veo

muy probable que se trate de la pervivencia, retocada por las

intervenciones de sucesivos párrocos y organizadores, de un antiguo

drama cíclico de Pasión y Pascua. Hay quien ha datado en el siglo XI la

música de la Danza das Areas con la que concluye la procesión del Domingo de

Resurrección, fecha poco creíble para situar el origen de la

representación finisterrana, máxime cuando los estudios actuales tienden

a fechar la partitura de la Danza a finales del XVII o principios del XVIII. Sin

embargo, la fecha del Cristo de Fisterra, datado hacia 1320-30 con sólidos datos documentales y estilísticos, es incontrovertible y

hace pensar que el Auto de Fisterra

tenga su origen en

dicha centuria, lo que concuerda con las fechas de otros muchos Cristos

articulados y ceremonias del Desenclavo que, como hemos visto, fueron

conocidas en otros lugares de Galicia, incluyendo el área de Fisterra

donde tenemos documentadas representaciones de la Pasión en Muxía en el

siglo XVI tenga su origen en

dicha centuria, lo que concuerda con las fechas de otros muchos Cristos

articulados y ceremonias del Desenclavo que, como hemos visto, fueron

conocidas en otros lugares de Galicia, incluyendo el área de Fisterra

donde tenemos documentadas representaciones de la Pasión en Muxía en el

siglo XVI

y todavía perviven

vestigios de Pasiones populares en Laxe y todavía perviven

vestigios de Pasiones populares en Laxe

,

desprovista de

vestuario y escenografía, conservándose sólo los versos, transmitidos de

padres a hijos y recitados por los habitantes de la villa al paso de las

procesiones del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, y en Muros ,

desprovista de

vestuario y escenografía, conservándose sólo los versos, transmitidos de

padres a hijos y recitados por los habitantes de la villa al paso de las

procesiones del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, y en Muros

,

donde solo se conserva la escenografía aérea de la Nube de la

Palomita. ,

donde solo se conserva la escenografía aérea de la Nube de la

Palomita.

Testimonio de la larga pervivencia de estas prácticas

dramáticas lo tenemos de nuevo en el arte en algunos cruceiros con

desencravo del siglo XIX (Hio, Eiroa, Berrimes, etc.) en los

que, como ya apuntó Castelao, el carácter de inmediatez, de cosa vista,

que tienen sus escenas –sin duda más evidente cuando lucían su

policromía original-, es síntoma de que sus autores conocían estas

ceremonias dramáticas que debieron de ser muy frecuentes en los atrios

de las iglesias gallegas [1]. Castelao no concreta más, pero un análisis

minucioso de las piezas muestra en efecto rasgos iconográficos que

parecen directamente inspirados en las ceremonias del Desenclavo. En el

de Hío, por ejemplo, los ángeles sostienen al pié de la cruz la cartela

del INRI y la corona de espinas, los primeros elementos que se retiraban

a los Cristos en los Desenclavos gallegos, y los brazos del crucificado

han sido desclavados pero no los pies ya que este era el último clavo

que se sacaba en las representaciones.

En Hío, Cristo cuelga de un sudario que pasa bajo sus axilas a modo de

soga que hace polea en los brazos de la cruz y permite bajar el cuerpo

lentamente, justo el procedimiento utilizado en las Pasiones y

Desenclavos, tanto gallegos como de otros lugares, para hacer descender

la figura de madera articulada. Todos estos rasgos aparecen reunidos en

las ceremonias del Desenclavo de Augasantas y de San Martín

de Verducido (Cotobade), ceremonias que pervivieron hasta el siglo XX y

que el autor del cruceiro, sea José o Ignacio Cerviño, ambos naturales de Cotobade, debió

sin duda de conocer.

Del mismo modo, la existencia de Calvarios con

tres cruces como los de Bueu (Pontevedra), Castro Barbudo (Ponte

Caldelas, Pontevedra), Quins (Melón, Ourense

) y Beade (Ourense ) y Beade (Ourense

), este último dispuesto

teatralmente sobre un podio como fondo de un escenario arquitectónico

barroco cuidadosamente pensado para servir de marco a los ritos

dramáticos de la Semana Santa, invitan a pensar que las Pasiones y

Desenclavos debieron de estar ampliamente extendidos por Galicia en los

siglos XVIII-XIX. ), este último dispuesto

teatralmente sobre un podio como fondo de un escenario arquitectónico

barroco cuidadosamente pensado para servir de marco a los ritos

dramáticos de la Semana Santa, invitan a pensar que las Pasiones y

Desenclavos debieron de estar ampliamente extendidos por Galicia en los

siglos XVIII-XIX.

___________________

[1] Hay quien ha

relacionado la iconografía de los cruceiros del Desenclavo

gallegos con los pasos procesionales castellanos, en concreto con el

Descendimiento de Gregorio Fernández (cf. CASTRO, Luis de, “Los

Cruceiros y el Descendimiento de Gregorio Fernández”, en: Diario

de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S., año XVIII, nº 5283

(11/06/1953), p. 6), pero las similitudes también se

explican por la inspiración de ambos en las ceremonias del Desenclavo

que se hacían los Viernes Santos en las iglesias.

|

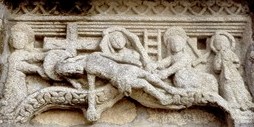

Ángeles en el tímpano del Pórtico

de la Gloria llevando la cruz manu velata como los diáconos

en las ceremonias de la Adoratio crucis.

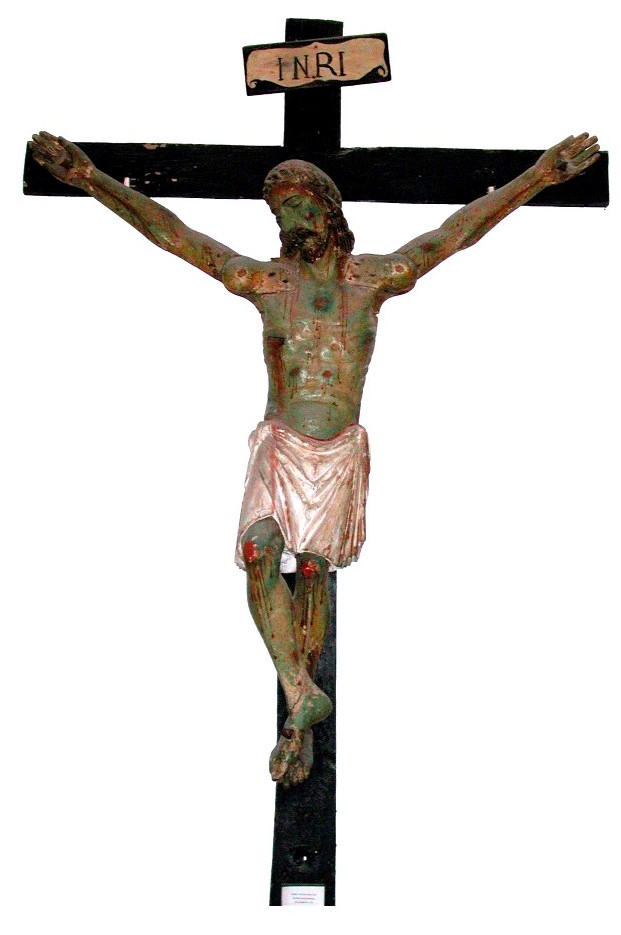

Cristo articulado utilizado en representaciones

del Descendimiento

Fisterra (A

Coruña, c. 1330)

Cristo articulado utilizado en representaciones

del Descendimiento

Museo Diocesano de Tui (c. 1340)

Auto de Fisterra, los soldados romanos

huyen al abrirse el sepulcro. (Foto en GONZALEZ REBOREDO (1997), p.

326)

Auto de Fisterra, diálogo entre las

Marías y el Ángel. (Foto en GONZALEZ REBOREDO (1997, p. 327).

Desenclavo de Cristo

en la iglesia parroquial de San Martiño de Moaña (Pontevedra). Foto por

cortesía del estudioso de la localidad, Manuel Uxío García Barreiro.

Deposición de Cristo. Relieve en el atrio de

la iglesia del Divino Salvador de Meis (Pontevedra) Siglo XVI

Cruceiro de Hio

(Cangas, Pontevedra, 1871-72)

Calvario de Beade

(Ourense,

1750)

|