|

Drop Down Menu

Drop Down Menu

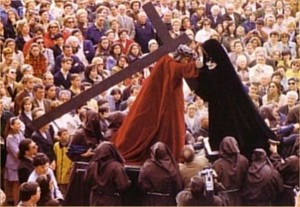

Escenificación del Encuentro con imágenes móviles articuladas (Viveiro)

Sótano del

Hospital Real de Santiago, escenario de representaciones (en la

actualidad comedor del Hostal de los RRCC)

Fresco de San

Xurxo de Vale (Lugo), ángeles trompeteros en la tribuna de una iglesia

como en las representaciones teatrales

Procesión de

la Palomita de Muros, supervivencia de la escenografía aérea bajomedieval

Arco con

ángel suspendido en Piantón (Vegadeo)

El ángel

del Auto de Fisterra

(foto

de finales del siglo XIX)

|

Espacios

teatrales y escenografía

No es mucho lo que se puede decir de la puesta en escena del teatro

gallego de la época estudiada ya que si los textos escasean, las

didascalias y las rúbricas con indicaciones para la representación lo

hacen todavía más. De los textos y noticias que han llegado a nuestros

días se deducen algunos datos que pueden completarse buscando paralelos

con lo que se hacía en otras zonas de la Península y del resto de Europa

y recurriendo al testimonio de las artes plásticas que pueden

proporcionar datos interesantes sobre la escenografía.

En lo que se refiere a los

dramas litúrgicos, sabemos que la representación tenía lugar dentro de

la iglesia. Los datos del Breviario del canónigo Miranda (1450)

nos indican que la representación del Quem Queritis

compostelano

tenía lugar ad altare, utilizándose el altar como sustituto de la

tumba de Cristo al igual que sucedía en otros muchos casos europeos. Los

actores eran niños del coro que representaban a las Marías “tres

pueri in similitudine mulierum induti", y el ángel iba “in similitudine

angeli indutus vestimentis candidis”. Las indicaciones sobre la

vestimenta y las cabezas cubiertas con amitos (“coopertis capitibus

amictis in similitudinem mulierum”, dice el Breviario compostelano de

1497), son en todo similares a las que aparecen en los dramas pascuales

del resto del continente. compostelano

tenía lugar ad altare, utilizándose el altar como sustituto de la

tumba de Cristo al igual que sucedía en otros muchos casos europeos. Los

actores eran niños del coro que representaban a las Marías “tres

pueri in similitudine mulierum induti", y el ángel iba “in similitudine

angeli indutus vestimentis candidis”. Las indicaciones sobre la

vestimenta y las cabezas cubiertas con amitos (“coopertis capitibus

amictis in similitudinem mulierum”, dice el Breviario compostelano de

1497), son en todo similares a las que aparecen en los dramas pascuales

del resto del continente.

En cuanto al Ordo Prophetarum

,

ya he mencionado que pudo representarse ante el Pórtico de la Gloria, y si

nos fiamos del vestuario que despliega la serie de profetas del Pórtico,

sin duda debió de ser espectacular y exótico, con gran variedad de

prendas y tocados. ,

ya he mencionado que pudo representarse ante el Pórtico de la Gloria, y si

nos fiamos del vestuario que despliega la serie de profetas del Pórtico,

sin duda debió de ser espectacular y exótico, con gran variedad de

prendas y tocados.

Igualmente espectacular debió de ser el

cortejo de los Magos en el Argadelo

compostelano.

Sabemos que se

utilizaba un tablado levantado dentro de la catedral, y probablemente un

mecanismo con cuerdas accionado desde las tribunas que permitía mover la

estrella por el interior del templo. De los datos aportados por la

iconografía cabe deducir que los Magos vistiesen como viajeros llegando

a la catedral a caballo y que se utilizarían imágenes de madera de la

Virgen con el Niño en lugar de actores. compostelano.

Sabemos que se

utilizaba un tablado levantado dentro de la catedral, y probablemente un

mecanismo con cuerdas accionado desde las tribunas que permitía mover la

estrella por el interior del templo. De los datos aportados por la

iconografía cabe deducir que los Magos vistiesen como viajeros llegando

a la catedral a caballo y que se utilizarían imágenes de madera de la

Virgen con el Niño en lugar de actores.

Tenemos también el

testimonio de los Cristos de madera articulados que nos indican un uso

en ceremonias del Descendimiento, y tecas eucarísticas de madera y

cristal empleadas para colocar la imagen articulada en el Entierro de

Cristo.

Su existencia prueba el uso frecuente de imágenes en lugar de actores y

explica la ausencia de textos ya que buena parte de las representaciones

serían mimadas y los diálogos, seguramente muy breves, eran

tradicionales y transmitidos oralmente.

Sabemos así mismo del uso

de imágenes articuladas de Vírgenes Dolorosas, utilizadas en la

ceremonia del Encuentro el Domingo de Resurrección. Hasta hace

escasas décadas la ceremonia se realizaba en Oimbra, Ourense, Allariz,

Ribadeo, Santiago, Tui y otros lugares, y todavía pervive, pese a la

prohibición arzobispal de 1909, en Viveiro (Lugo), al igual que en

Ribadeo, Ferrol etc., lo que nos permite

constatar el carácter dramático de la ceremonia, un autentico Auto

dirigido por un predicador y ejecutado por las imágenes articuladas

movidas con gran precisión por los encargados de accionar los mecanismos

que se transmiten el oficio de generación en generación.

Se ha

señalado en general para el teatro medieval europeo una evolución que

conduciría al abandono de la iglesia y la conquista del atrio y de la

plaza pública, en un proceso gradual de secularización del drama que no

excluye la pervivencia hasta fechas tardías de ceremonias dramáticas

anquilosadas y de teatro religioso vernáculo en el interior de las

iglesias. En Galicia sabemos que a finales del siglo XV aún se

representaba el Quem Quaeritis pascual en la basílica

compostelana, y que a principios del XVI las representaciones del

argadillo de Reyes tenían lugar en el interior de la catedral.

Todavía en 1585-86 seguían representándose

obras teatrales en el interior del templo, según consta en un contrato de

la cofradía del Rosario con Antonio de Mondragón para la representación

de “…un auto de víspera de la dha fiesta entre los coros de la Santa

Iglesia de Santiago, y ha de ser auto sacramental o de Nuestra Señora”

, y aún en 1622 las representaciones tenían lugar dentro de la

catedral ya que en mayo de dicho año hubo un accidente y cayó el

botafumeiro que fue a parar bajo el “tablado que estaba armado para

las comedias y fiestas del Corpus” , y aún en 1622 las representaciones tenían lugar dentro de la

catedral ya que en mayo de dicho año hubo un accidente y cayó el

botafumeiro que fue a parar bajo el “tablado que estaba armado para

las comedias y fiestas del Corpus”

. La costumbre de representar en el

interior de las iglesias persistía también en Ourense en 1608 cuando el

Cabildo acordó instalar el tablado para la comedia del Corpus “entre

los coros (...) como se acostumbra” . La costumbre de representar en el

interior de las iglesias persistía también en Ourense en 1608 cuando el

Cabildo acordó instalar el tablado para la comedia del Corpus “entre

los coros (...) como se acostumbra”

, y tenemos noticias de

representaciones en iglesias y claustros de conventos franciscanos y

dominicos a lo largo del siglo XVII. , y tenemos noticias de

representaciones en iglesias y claustros de conventos franciscanos y

dominicos a lo largo del siglo XVII.

Fue a

mediados del

siglo XVII cuando se produjo el traslado del teatro al exterior de los

templos. Primero al claustro y luego, en el caso de Santiago, a la plaza

de Platerías, escenario a finales de la centuria de las representaciones

del Corpus auspiciadas por el cabildo (en 1635, por ejemplo, consta que

el cabildo gestionó la contratación de una compañía para el Corpus,

especificándose que "las comedias no se habran de representar dentro

de la iglesia")

. Las plazas públicas fueron, desde

entonces, el ámbito predilecto de las representaciones teatrales y los

espectáculos públicos. El Obradoiro, Platerías y la Plaza del

Campo en Santiago, la Plaza de la Harina en A Coruña, la Herrería y la

Plaza de la Alhóndiga en Pontevedra, y las Plazas Mayores de Ourense,

Ribadavia, Viveiro, Ribadeo y otras localidades sirvieron de teatros al aire

libre que se acondicionaban con sencillos estrados de madera, cortinajes

y bancos, utilizándose frecuentemente los balcones como improvisados

palcos. . Las plazas públicas fueron, desde

entonces, el ámbito predilecto de las representaciones teatrales y los

espectáculos públicos. El Obradoiro, Platerías y la Plaza del

Campo en Santiago, la Plaza de la Harina en A Coruña, la Herrería y la

Plaza de la Alhóndiga en Pontevedra, y las Plazas Mayores de Ourense,

Ribadavia, Viveiro, Ribadeo y otras localidades sirvieron de teatros al aire

libre que se acondicionaban con sencillos estrados de madera, cortinajes

y bancos, utilizándose frecuentemente los balcones como improvisados

palcos.

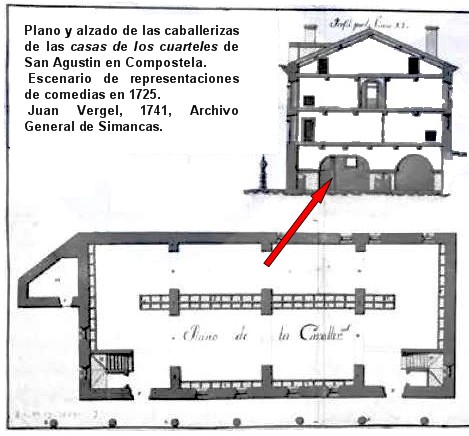

Lo mismo sucedió en

otros lugares de la Península hasta la aparición de los corrales de

comedias y otros recintos estables. No existieron éstos en Galicia

hasta la segunda mitad del siglo XVIII (teatros de Nicolà Setaro en A Coruña, Santiago y

Ferrol), lo que explica la larga pervivencia del teatro al aire libre y

en las iglesias, y la utilización de locales de ocasión como las

casas de los cuarteles de Compostela

o los sótanos

del Hospital Real de Santiago en los que se hicieron algunas

representaciones o los sótanos

del Hospital Real de Santiago en los que se hicieron algunas

representaciones

. .

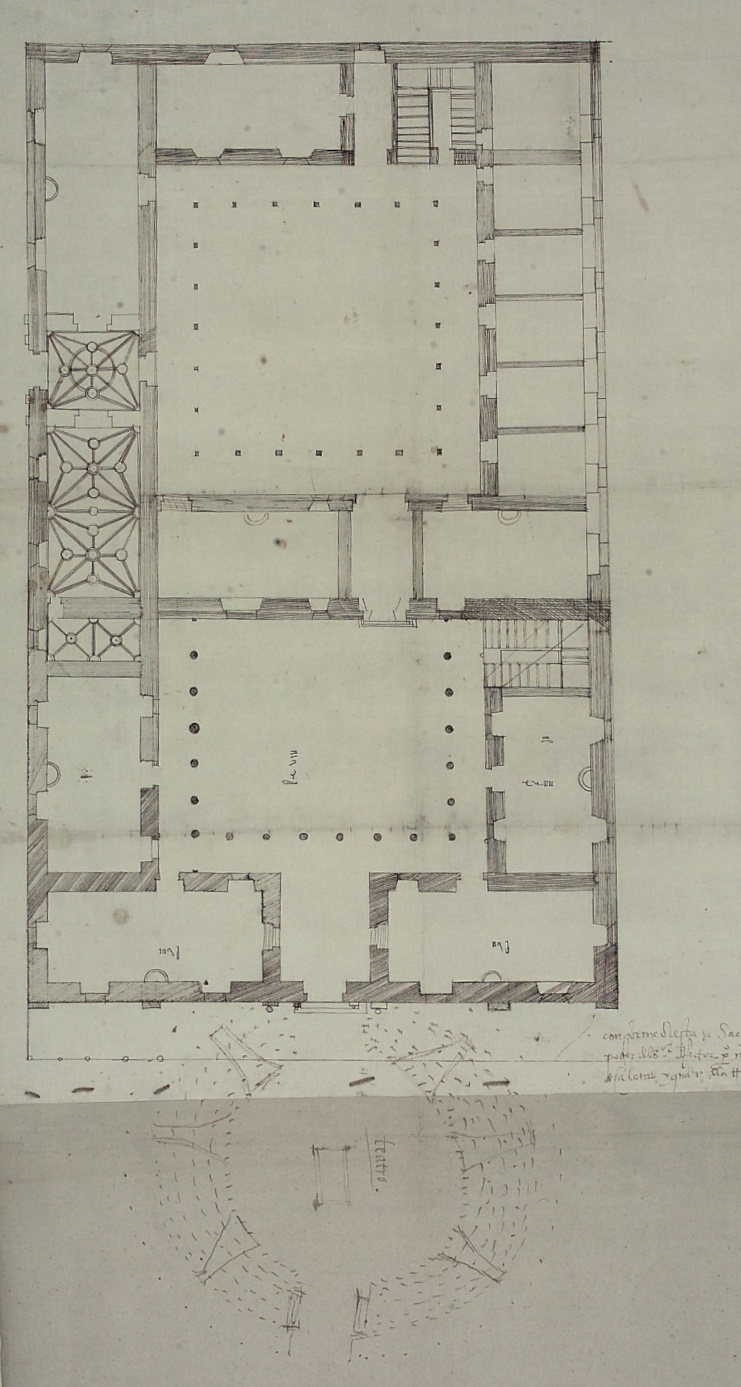

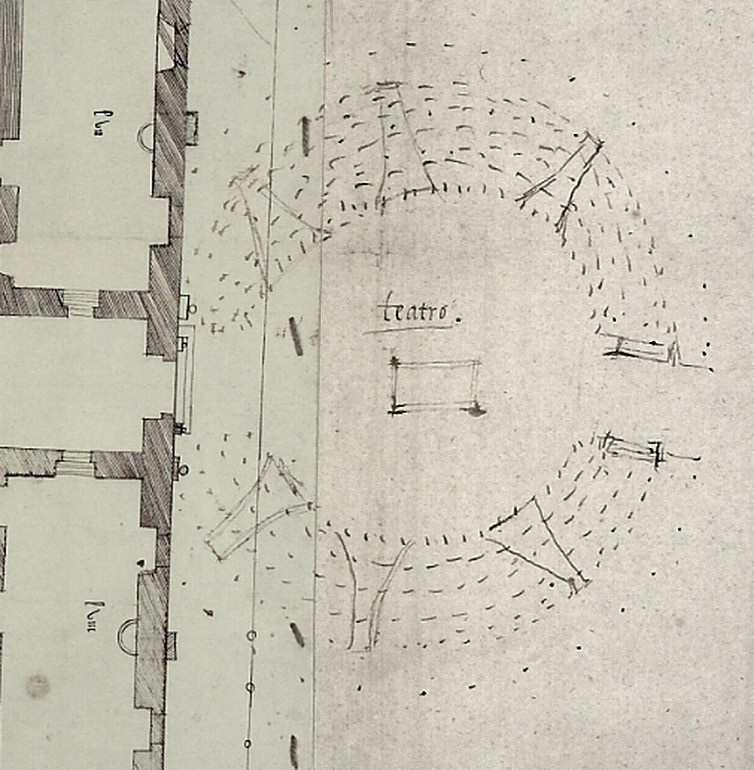

El único edificio teatral

del que tenemos noticias en Galicia en el período estudiado fue diseñado

para la Universidad de Santiago aunque quizá nunca llegó a

construirse. Conocemos tan sólo un dibujo del mismo, incluido en una propuesta

de ampliación del Colegio de Fonseca hacia la plaza del Obradoiro que no

se llevó a cabo. A los planos de este proyecto de ampliación, realizados

hacia 1551-55, se les añadió poco después el croquis de un recinto

circular con dos entradas y un pequeño escenario central rodeado de

gradas sobre pilares y rotulado con la palabra teatro (véanse

fotos). La falta de indicación sobre la cubierta y su realización

apresurada llevan a pensar que se trataba de un recinto provisional de

madera a cielo abierto, y sus dimensiones, suponiendo que se respeta la

escala con respecto al resto del edifico, permitirían acoger a poco más de

un centenar de espectadores. No está claro si se trata del boceto de un

recinto que se pensaba construir (lo cual no parece probable ya que

obstruiría la puerta principal del Colegio), o si es el croquis de una

construcción ya existente que habría que demoler para la ampliación

proyectada y nunca realizada. Al respecto, cabe señalar que en las

cuentas de las Fiestas Minervales de 1697 constan pagos por los

tafetanes y papeles que se pusieron en el "circo" en el que se

hizo el certamen literario, y Neira de Mosquera en sus Monografías de

Santiago (1850) dice que "Enfrente de la puerta principal se

levantaba una elegante plataforma, pequeño y reducido teatro para la

representación de la Loa, y sala académica en la cual tendría lugar la

solemne adjudicación de los premios".

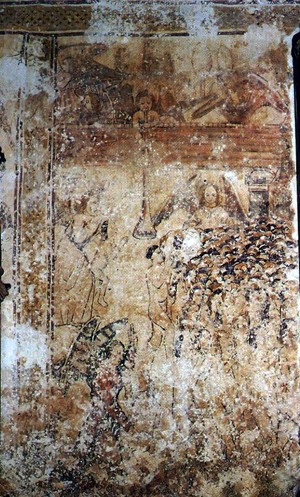

Las noticias que tenemos sobre los

escenarios y el atrezzo son escasas pero el arte puede servirnos

de ayuda. Tenemos casos como las pinturas de San Xurxo de Vale (Lugo) en

los que se representa el Paraíso con los Ángeles tocando trompetas sobre

una tribuna lo que parece indicar que los coros y tribunas de las

iglesias eran utilizados como locus teatral específico para

situar el Cielo. Así se hizo también en otros lugares de Europa hasta

que el desarrollo de la escenografía vertical con sus artefactos

voladores (aracelis, nubolas etc.) suspendidos por cables o

maromas permitió utilizar las bóvedas de las iglesias, simbólicamente

representación de la esfera celeste, como emplazamiento físico del Cielo

y el Paraíso. En las grandes representaciones bajomedievales las

teofanías se producen en lo alto del edificio eclesial utilizando

frecuentemente trampillas y óculos que permitían hacer desaparecer a

Cristo en la Ascensión o a la Virgen en la Asunción y descender a la

Paloma del Espíritu Santo en la Pentecostés o la Anunciación. Tenemos

documentado su uso por toda Europa y sabemos que en la Península se

utilizaban –entre otros muchos casos- en el Misterio de Elche, en

Valencia y en Lérida, llegando su uso hasta finales del siglo XX en

representaciones de Pentecostés como las de La Alberca (Salamanca).

En Galicia las noticias

de las Actas Capitulares compostelanas sobre el uso del argadillo la víspera de

nuestra Señora de la O, hacen pensar que el mismo mecanismo que

movía la estrella en la representación de los Magos se utilizaba también

en una representación de la Anunciación para hacer descender desde lo

alto de las bóvedas del templo una paloma de madera sujeta con cables,

lo que concuerda con las noticias italianas mencionadas y con prácticas

semejantes en otras iglesias peninsulares (Barcelona, Valencia, Lérida

etc.).

Tenemos también en la arquitectura

gallega trampillas en las bóvedas de las iglesias que delatan un uso

teatral. Particularmente interesante es el caso de la Colegiata de Cangas en cuya bóveda del crucero las nervaduras confluyen en un óculo de algo más de un metro de diámetro, moldurado como los

nervios de la bóveda y decorado con una cenefa de bolas y peltas (cf.

Foto). La

bóveda es de principios del XVI aunque fue restaurada a comienzos del

siglo XX cerrándose entonces por el exterior el óculo con dos losas de

granito y una barra de hierro de la que cuelga en la actualidad una

lámpara. No he podido encontrar datos documentales que prueben la

existencia de representaciones de la Ascensión en la colegiata canguesa

pero la presencia del óculo es concluyente ya que es idéntico a los que

en otros lugares se utilizaban en representaciones de la Ascensión y

Pentecostés.

Supervivencias de los artefactos aéreos de

la escenografía medieval son también los ingenios de la Procesión de

la Palomita de Muros, y de las procesiones del Encuentro de Ribadeo y Piantón (Vegadeo). En Muros, el

Domingo de Resurrección una niña vestida de ángel se introduce en una

caja, hoy de aluminio aunque antes era de madera, recubierta por una

tela a modo de nube, la cual es elevada con poleas y cables sobre la

plaza (en Ribadeo y Piantón se cuelga de un arco floral). Cuando se

acerca la imagen de la Virgen cubierta con un velo negro de luto, se

abre el globo-nube y el ángel, descendiendo, le retira el velo e informa

a María de la Resurrección de su hijo diciendo: No más luto reina

soberana, porque tu hijo ha resucitado, aleluya!, aleluya!, aleluya!.

Inmediatamente suena la música y las campanas, se tiran bombas de palenque

y se sueltan palomas. La ceremonia muradana se hace en la actualidad

siguiendo el relato que un sacerdote hace por megafonía, tras haber

sobrevivido a varias prohibiciones de visitadores arzobispales. Aunque aunque sólo está

documentada desde finales del siglo XIX debe de ser muy anterior ya que

hay casos similares de Bajadas del Ángel en Tudela, Aranda de

Duero, Peñafiel y varias localidades levantinas (los populares

angelots de la corda) y hasta hace pocos años pervivieron ceremonias

parecidas en otros lugares como Olite, que la crítica considera

pervivencias de Autos de finales del siglo XV.

Hay también noticias de la

existencia de un globo con cable, similar a los descritos, en el Auto

de Fisterra

. Se trataba de una estructura de madera y tela colgada

de un cable del que descendía un ángel que dialogaba con las Marías el

Domingo de Resurrección. Este artefacto pervivió hasta finales del siglo

XIX según algunos testimonios. . Se trataba de una estructura de madera y tela colgada

de un cable del que descendía un ángel que dialogaba con las Marías el

Domingo de Resurrección. Este artefacto pervivió hasta finales del siglo

XIX según algunos testimonios.

Mención aparte merece la escenografía de

las procesiones del Corpus, con sus carros, rocas y naos, salvajes, moros y cristianos,

danzas, Coca, penlas etc., y los escenarios efímeros que se levantaban

para Recibimientos y Exequias reales. Todos estos elementos han sido ya

analizados de modo que me referiré solamente uno de los elementos

típicos de la escenografía procesional: los Carros del Corpus,

ricamente decorados, plagados de alegorías, divisas y personajes, que

tan característicos fueron en el Corpus peninsular y que no fueron

desconocidos en Galicia. Ya he mencionado antes la Roca de A Coruña y la

Nao del Corpus pontevedrés y aunque no hay mucha más

documentación es de suponer que carrozas similares, casi siempre barcos,

salían en otros lugares ya que las tenemos documentadas en Santiago con

motivo de las fiestas del Apóstol, en Tui en las de San Telmo y en

Monforte en una fiesta patrocinada por los Condes de Lemos en 1620 en la

que se representó la Conquista de Troya con espectaculares decorados, barcos móviles

tripulados y fuegos de artificio

. .

La representación de Monforte

debió de ser de notable espectacularidad ya que fue acompañada como

hemos visto de desfiles, máscaras, entremeses, toros y juegos de cañas,

y de la puesta en escena dos obras teatrales. La descripción de las

fiestas que se conserva en la Academia de la Historia y la de las de

1619, organizadas por los condes de Lemos con motivo de la consagración

de la iglesia del Colegio de la Compañía, demuestran que en Galicia

fueron conocidos los espectáculos barrocos más desarrollados, y que el

publico gallego pudo disfrutar de los mismos decorados, ynvenciones

y efectos especiales que hacían las delicias de los habitantes de otras

zonas de la Península. Valgan como ejemplo la sierpe de inmensa

grandeza, que por siete cabezas echaba fuego a porfia, y esparziendo por

todos lados coetes lançaba lo que traía en el estomago que asombró

a los monfortinos el 4 de Agosto de 1619, y el Auto del Corpus de

Verín

de 1570 con su tablado con trampillas y sus efectos especiales de

fuego y humo, para mostrar como las compañías ambulantes de los siglos

XVI y XVII debieron de familiarizar a los gallegos con la escenografía

de tablado, los escotillones y los efectos especiales pirotécnicos del

teatro renacentista y barroco. de 1570 con su tablado con trampillas y sus efectos especiales de

fuego y humo, para mostrar como las compañías ambulantes de los siglos

XVI y XVII debieron de familiarizar a los gallegos con la escenografía

de tablado, los escotillones y los efectos especiales pirotécnicos del

teatro renacentista y barroco.

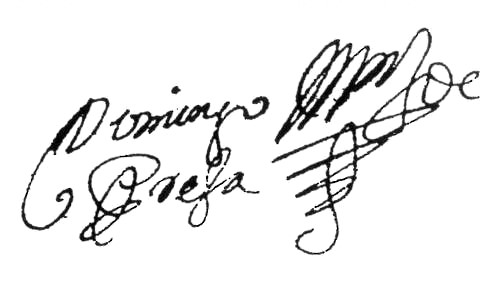

En el siglo XVII

sabemos de la existencia en el país de un notable constructor de

autómatas y tramoyas, un autodidacta que al parecer se adelantó a su tiempo

con sus máquinas.

Se trata de un cura rural, pero con formación universitaria: el licenciado Domingo Martínez de Presa

, que

asombró a sus contemporáneos con sus figuras movidas por agua y/o por

mecanismos de cuerda. Martínez de Presa dedicó

sus ocios durante su curato en San Miguel de Feás (Calvos de Randín-OU, 1645-1665) a la construcción de sus

cajas de autómatas o "teatros de apariciones", y afirma que en su

juventud había hecho "muchas eutropelias, y tramoyas" y que en su

parroquia también diseñó una tramoya dispuesta de manera que en la Misa Mayor del día del

patrón San Miguel: , que

asombró a sus contemporáneos con sus figuras movidas por agua y/o por

mecanismos de cuerda. Martínez de Presa dedicó

sus ocios durante su curato en San Miguel de Feás (Calvos de Randín-OU, 1645-1665) a la construcción de sus

cajas de autómatas o "teatros de apariciones", y afirma que en su

juventud había hecho "muchas eutropelias, y tramoyas" y que en su

parroquia también diseñó una tramoya dispuesta de manera que en la Misa Mayor del día del

patrón San Miguel:

"...al dezir Sanctus, baxaron dos Angeles al Altar, y puestos uno de

un lado, y otro de otro, junto a los candeleros, de rodillas estuvieron

con velas encendidas alumbrando al Sacrificio, y seis Serafines bolando

encima de la cabeça del Preste; y al consumpir, bolando Angeles, y

Serafines, desaparecieron subiendose".

Ya en la

primera mitad del siglo XVIII tenemos datos algo más precisos sobre la

escenografía en el

teatro de los jesuitas y las obras del

Padre Losada, en

la Loa a Felipe V representada en Ourense en 1707, y en los

Autos y Loas compostelanos de José Vallo de Porras (ca. 1700). La

Loa ourensana sabemos que se representó un tablado con al menos una

cortina, y que en la representación se descubría una luna llena

encima de el Teatro y aparecía un águila móvil: Passa por

encima del Theatro una Aguila, y suelta un papel. En cuanto a las

obras de Vallo de Porras, de la mayoría no hay pruebas de que se

representaran, pero fueron compuestas para serlo. En el Auto

Historial : La Reforma Trinitaria, por ejemplo, hay varias rúbricas

que, refiriéndose a los personajes de la obra, dicen: entra...,

sale..., vase..., y referencias al tablado en el que se representaba

la pieza y a una puerta que había en el mismo (abra una puerta...,

sale al tablado y cierra la puerta...), así como a la vestimenta (sale

Luzbel vestido de eclesiástico) y a la actuación de los actores (De

rodillas..., levántase..., le asirá como para arrojarle...).

Hay

también en el texto impreso didascalias que se refieren a la música (suena

música..., salen con instrumentos cantando todos...), a efectos

sonoros (suena ruido como de tempestad y truenos) y a la

existencia de un backstage (suena música y festín dentro del

vestuario...). En el resto de las piezas de Vallo hay también

rúbricas, y en el Auto alegórico El espejo de la Muerte uno de los

personajes entraba en escena en una nube. Tales nubes

móviles están abundantemente documentadas en el teatro peninsular desde

finales de la Edad Media y en Galicia, además de las pervivencias

populares de Muros y Fisterra, tenemos noticia de otra instalada en 1646

en la bóveda del presbiterio de la iglesia del convento de clarisas de

Monforte para las fiestas de su consagración, la cual se abría dejando

ver en su interior al Señor Sacramentado

. . |

Proyecto de

ampliación para el Colegio de

Fonseca y croquis de un teatro circular. Maestro Juan Pérez

(ca. 1551-55). Archivo Histórico

Universitario de Santiago

F.U. PLANOS, Nº 1

Plaza de Platerías, escenario desde finales del siglo

XVII de las representaciones teatrales auspiciadas por el Cabildo

compostelano

Teatro del Colegio de

Fonseca.

F.U. PLANOS, Nº 1

Casas de los

cuarteles de Santiago, escenario de representaciones teatrales.

Colegiata de Cangas

do Morrazo (Pontevedra). Óculo en la bóveda

del crucero utilizado probablemente en representaciones teatrales.

Iglesia de San Amando de Urach (Suiza). Óculo en la

bóveda de la nave utilizado en representaciones teatrales

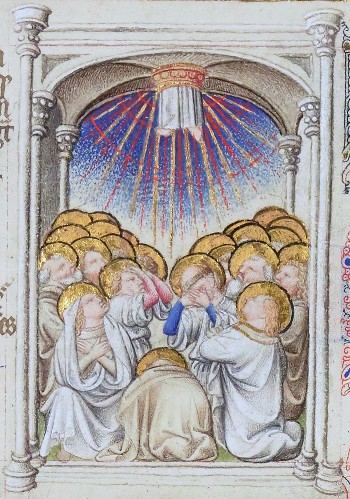

Miniatura de Jean de Limbourg que representa una

Ascensión teatral realizada a través de un óculo en la bóveda

de una iglesia (Biblia de Philippe le Hardi, BnF, fr. 166,

fol 14r c. 1403)

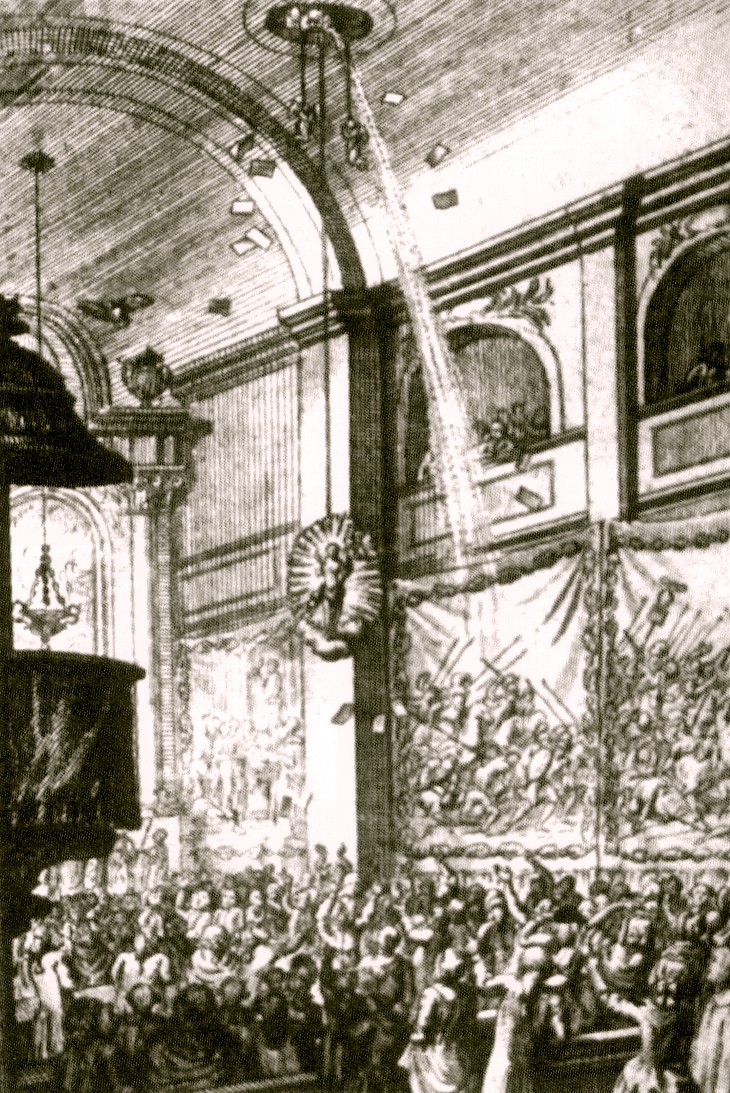

Grabado de

1784 que reproduce una

representación de la Ascensión en el interior de una iglesia.

Firma de

Domingo Martínez de Presa en el Libro parroquial de S. Miguel

de Feás (1664-65. AHDOu, leg. 3713). |