|

Drop Down Menu

Drop Down Menu

|

Teatro

hagiográfico y veterotestamentario

La

actividad dramática popular, canalizada a través de gremios y cofradías

religiosas, tuvo su expresión más acabada en el Corpus pero tenemos también noticias

de otras manifestaciones teatrales en el Carnaval o en las fiestas

patronales y las dedicadas a santos protectores como San Roque. Este

último santo, muy popular como abogado de la peste, dio lugar en sus

celebraciones a numerosas actividades de carácter dramático y

espectacular como las que tenían lugar en Compostela con “juegos,

cañas, torneos y sortija”, además de las habituales comidas

gremiales, toros, y solemne procesión en la que salía, como en el

Corpus, la Coca, llevada por el gremio de obra prima (zapateros).

También en Pontedeume, donde el santo era

venerado por la protección que, según creencia popular, había dispensado

a la villa en la peste de 1517, se creó una cofradía que celebraba

anualmente su festividad con funciones religiosas, toros, juegos de

sortija, cabalgatas de máscaras nocturnas, danzas y representaciones de

comedias en las que actuaban miembros de la cofradía escogidos por

el mayordomo -bajo pena de dos ducados de multa si se negaban-.

Tenemos noticias concretas en el Libro de Cabildo de la Compañía de

San Roque (1615-1845, AMP, sig. 334) de los años 1624, 1640, 1699 y 1732. Conocemos

también los nombres de algunos de los vecinos actores, o encargados de

la representación, (José de Leis

Sevil y Antonio Galego en 1699) y sabemos de la representación de una

Istoria de Profetas y tres comedias en 1732

. .

En Betanzos, donde las noticias son muy

abundantes, sabemos que la festividad del santo, patrono de la ciudad

desde 1416, era celebrada no sólo con oficios religiosos sino también

con juegos, máscaras, toros, fuegos y torneos y una procesión en la que

salía, como en Compostela y A Coruña, la Coca del Corpus. En las ordenanzas de la cofradía betanceira

de San Roque aprobadas en 1579, ya se habla de conmemorar la fiesta

mediante “un juego de sortija” y “una máscara y regocijo de a

caballo todos disfrazados y con sus libreas buenas y decentes”, y

sabemos que eran frecuentes las representaciones teatrales a

cargo de compañías profesionales que recorrían algunas villas gallegas

después de haber sido contratadas por el cabildo compostelano para las

fiestas del Corpus (la compañía jienense de Juan Hurtado, por ejemplo, actuó en la

villa en las fiestas de 1605 procedente de Santiago y antes de partir

para las fiestas del Rosario de A Coruña)

. .

En 1683 el

capitán D. Diego García de Losada nos

informa de que "en las ocasiones de dichas fiestas los vecinos de

esta ciudad hacen sus papeles en máscaras y otras cosas concinientes a

ellas...”, y en el año 1694, un documento habla de la obligación de

los vigarios de "hazer fiestas públicas al Santo no solo en lo

tocante a la iglesia y culto divino, con Misa Mayor, Sermón, sino

también fiestas y regocijos públicos de comedias, toros, máscaras,

torneos y otros, y fuegos como se estila y acostumbra hazer en fiestas

solegnes..", datos que demuestran claramente la dimensión teatral de

los festejos.

Lo mismo sucede en

Ferrol donde la cofradía de San Roque organizaba en el siglo XVII la

fiesta, que incluía procesión, juegos de sortija, corridas de patos,

danza de arcos con los danzantes enmascarados, abundante pirotecnia,

músicos (gaiteiros, fagots, ferreñeiros, ciegos

zanfonistas...), y representaciones de comedias, de las cuales tenemos

datos en 17 años diferentes entre 1604 y 1637, representadas quizá

algunos años por los cofrades y vecinos pero en otros parece que por

compañías profesionales o semiprofesionales

. .

No está

claro, sin embargo, que las

representaciones que se hacían en las villas y ciudades mencionadas tuvieran como tema la vida de San Roque, y parece que

en la mayoría de los casos se trataba simplemente de mascaradas populares

o de representaciones de

comediantes venidos de fuera con repertorio de ocasión. Lo mismo sucedía en otras ciudades gallegas como Ourense, donde consta la

presencia del autor Juan de Salazar representando en las fiestas de San Roque

de 1642

, y Lugo, donde también sabemos de la estancia de compañías

castellanas, -la de Diego de Bustamante en 1628 o la de Pedro de Soto y

Juan de Salazar en 1641-, representando con motivo de las fiestas de San

Froilán , y Lugo, donde también sabemos de la estancia de compañías

castellanas, -la de Diego de Bustamante en 1628 o la de Pedro de Soto y

Juan de Salazar en 1641-, representando con motivo de las fiestas de San

Froilán

. .

Sin embargo, el

ourensano Juan Antonio Saco y Arce menciona la existencia de

representaciones de la vida de San Roque y de otros santos en la primera

mitad del siglo XIX, a las cuales había asistido en su niñez:

"Recordamos haber

presenciado, muy niños aún, en algunas festividades del año, ciertas

farsas o entremeses en gallego (...) ponían en escena dramas

relativos a la vida de San Roque o de otro santo, dramas de mérito

sin duda no relevante, pero obra de algún poeta que había logrado

hacer populares sus producciones".

En el caso de

Ourense, tenemos numerosas noticias en los siglos XVII y XVIII de las

máscaras que se hacían en honor del santo, así como de las corridas

de toros y las historias y comedias con las que se le festejaba

, y se

conserva el texto de una de ellas, representada a principios del siglo

XVIII, que tenía como tema la vida de San Roque, música y un personaje

(el pastor Bacallán) que hablaba en gallego , y se

conserva el texto de una de ellas, representada a principios del siglo

XVIII, que tenía como tema la vida de San Roque, música y un personaje

(el pastor Bacallán) que hablaba en gallego

. .

Las representaciones de temática hagiográfica parecen

haber sido poco frecuentes en tierras gallegas

, pero tenemos algunas

noticias de representaciones de vidas de santos en Compostela en las

fiestas del martes de Pascua de Resurrección que mantenía la cofradía de

la Quinta Angustia (la Vida de San Eustaquio en 1583 , pero tenemos algunas

noticias de representaciones de vidas de santos en Compostela en las

fiestas del martes de Pascua de Resurrección que mantenía la cofradía de

la Quinta Angustia (la Vida de San Eustaquio en 1583

), y de

la representación de un Coloquio del martirio de San Sebastián en

el Corpus de Betanzos desde mediados del siglo XVI ), y de

la representación de un Coloquio del martirio de San Sebastián en

el Corpus de Betanzos desde mediados del siglo XVI  ,

el cual era juzgado por un tribunal, condenado y asaeteado por unos

flecheros, al tiempo que un ángel lo confortaba. También sabemos de

representaciones de vidas de santos jesuitas en los colegios gallegos de

la Compañía (San Francisco de Borja en 1673 ,

el cual era juzgado por un tribunal, condenado y asaeteado por unos

flecheros, al tiempo que un ángel lo confortaba. También sabemos de

representaciones de vidas de santos jesuitas en los colegios gallegos de

la Compañía (San Francisco de Borja en 1673

y San

Luis Gonzaga hacia 1727 y San

Luis Gonzaga hacia 1727

), y en

Ourense sabemos que en 1732 se hizo una representación gremial del Martirio de San

Lorenzo ), y en

Ourense sabemos que en 1732 se hizo una representación gremial del Martirio de San

Lorenzo

. .

En el monasterio

cisterciense de Sobrado dos Monxes (A Coruña) consta que se formó y

vivió en la segunda mitad del siglo XVII el manchego de Campo de Criptana fray José Calzada,

autor de dos comedias sobre las vidas de San Atilano y San Bernardo, las

cuales parece que se llevaron a las tablas aunque no hay pruebas de que se

representaran en Galicia ni de que hubieran sido compuestas durante su

estancia en Sobrado (cf.

). ).

Es posible también

que algunas de las comedias que se mencionan en los

documentos fuesen de las populares comedias de santos que con su

abundante uso de tramoyas, trucos y milagros hacían las delicias del

público castellano del XVII, pero no hay datos concretos al respecto y

las representaciones populares de temática hagiográfica que

sobreviven o sobrevivieron hasta tiempos recientes (Martirio de Santa Ágata, San

Roque…) poco pueden decirnos sobre la antigüedad del género en Galicia.

En el caso de las representaciones del Martirio de Santa Ádega

(=Águeda, Ágata o Gadea) que Vicente Risco documentó a principios del siglo XX en la

parroquia ourensana de Seixalbo y en la comarca de O Carballiño, los

textos eran castellano, deturpado por los actores de los cuales se

burlaban

por ello en Ourense capital:

"Ádega, ya que los ídolos no quisiste adorar,/ los peitos te mandaré

cortar! / -¡Que se los cuerten!, / ¡Que se los cuerten!"

. .

Antes de 1750 sabemos

también de la existencia de representaciones de la Historia de San Jorge y el dragón, pantomima de la lucha

entre el santo, encarnado por un caballero montado, y el dragón (una

Coca), la cual se representaba en Santiago,

Redondela, Baiona, Betanzos, Ourense y Ribadavia en el contexto de las

procesiones del Corpus

.

Estas pantomimas existieron también en el norte de Portugal (Oporto,

Braga...), zona en la que todavía pervive una en Monçao. .

Estas pantomimas existieron también en el norte de Portugal (Oporto,

Braga...), zona en la que todavía pervive una en Monçao.

Un caso especial

dentro del teatro hagiográfico es

el del

teatro de temática jacobea,

del cual no tenemos testimonios consistentes de su existencia en

Galicia, aunque sí algunos indicios, además de constar la existencia de

paralelos en otras zonas de Europa donde sabemos que hubo

representaciones de los Milagros y la Pasión de Santiago basadas en el

Calixtino y la Leyenda Dorada.

***

En cuanto al teatro

de temática veterotestamentario,

destaca, por la

cantidad y variedad de sus producciones, de las que solo conocemos los

títulos, el autor padronés Juan González de Canabal. Canabal escribió

y/o adaptó cuatro Autos para el Corpus de Padrón entre 1566 y 1572, y parece que se encargó

también de dirigir las representaciones que debieron de correr a cargo de

actores amateurs que tenemos documentados en la villa. Las obras

representadas fueron la Ystoria de la viña que pidió Acab a Nabod

en 1566, un Auto de Judas Macabeo (1567), el Auto en copla de

la destrucción de Jerusalem (1569), y el

Auto de Nabal con David (1572). Canabal se encargaba de

ynventar los autos sacándolos de la Sagrada Escritura, en un

par de casos conforme a instrucciones

de los franciscanos del

convento de Herbón, Padres Lázaro

y Castillo, y en el Auto de Judas Macabeo a partir de un texto

en romance sacado por Castroverde, rector de Santa María de Janza

. .

Inspiradas en el

Antiguo Testamento estaban también la mayoría de las Istorias

representadas en las fiestas de la

Virgen del Portal de Ribadavia. Por

último, es probable que el Auto del Sacrificio de Isaac que

todavía se representa en las fiestas del 3 de mayo de Laza tenga su origen en el

siglo XVI

. .

|

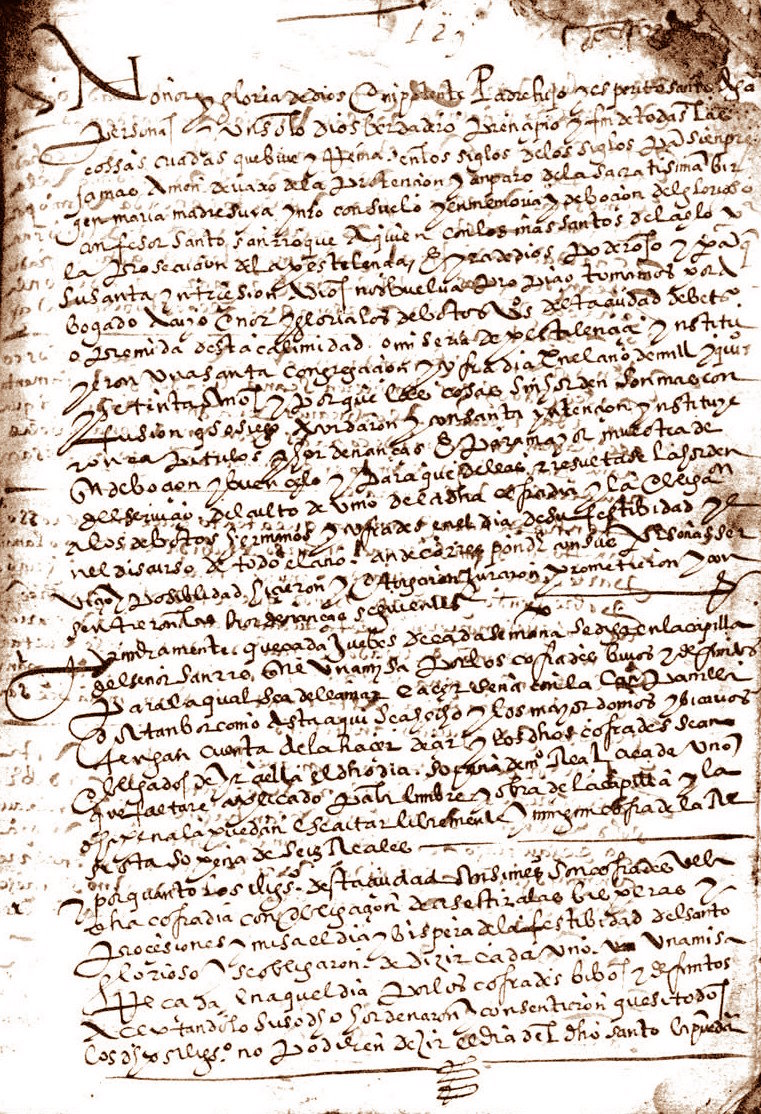

Documento en el que se hace referencia a las representaciones

del martirio de San Sebastián en Betanzos. Archivo Notarial de A Coruña.

Prot. 6, folio 129 (1579).

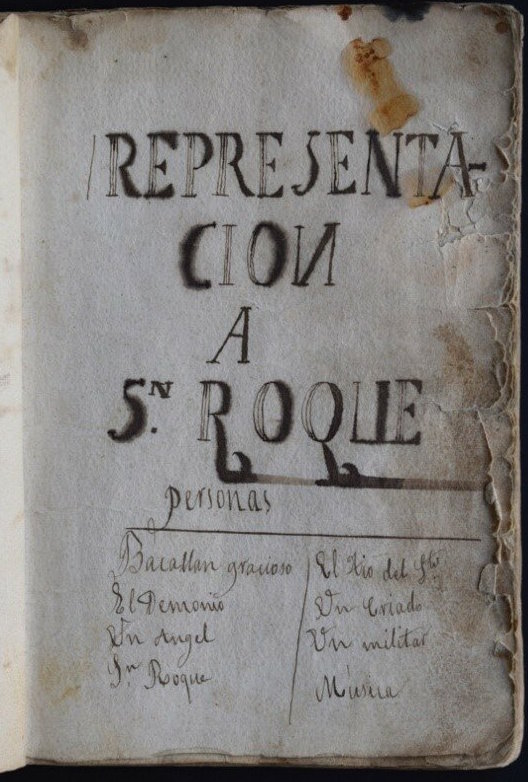

Representación a San

Roque, Ourense, principios del siglo XVIII. Archivo de Avelino

Rodríguez González

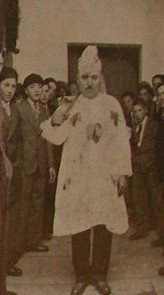

Adán en el Auto

de Laza (1935)

|