|

Drop Down Menu

Drop Down Menu

"Sagrario" situado a más de dos metros de

altura en el muro este del ábside de la Iglesia de Santa Mariña Dozo

de Cambados (c. 1530-35). ¿Sepulcro Pascual?

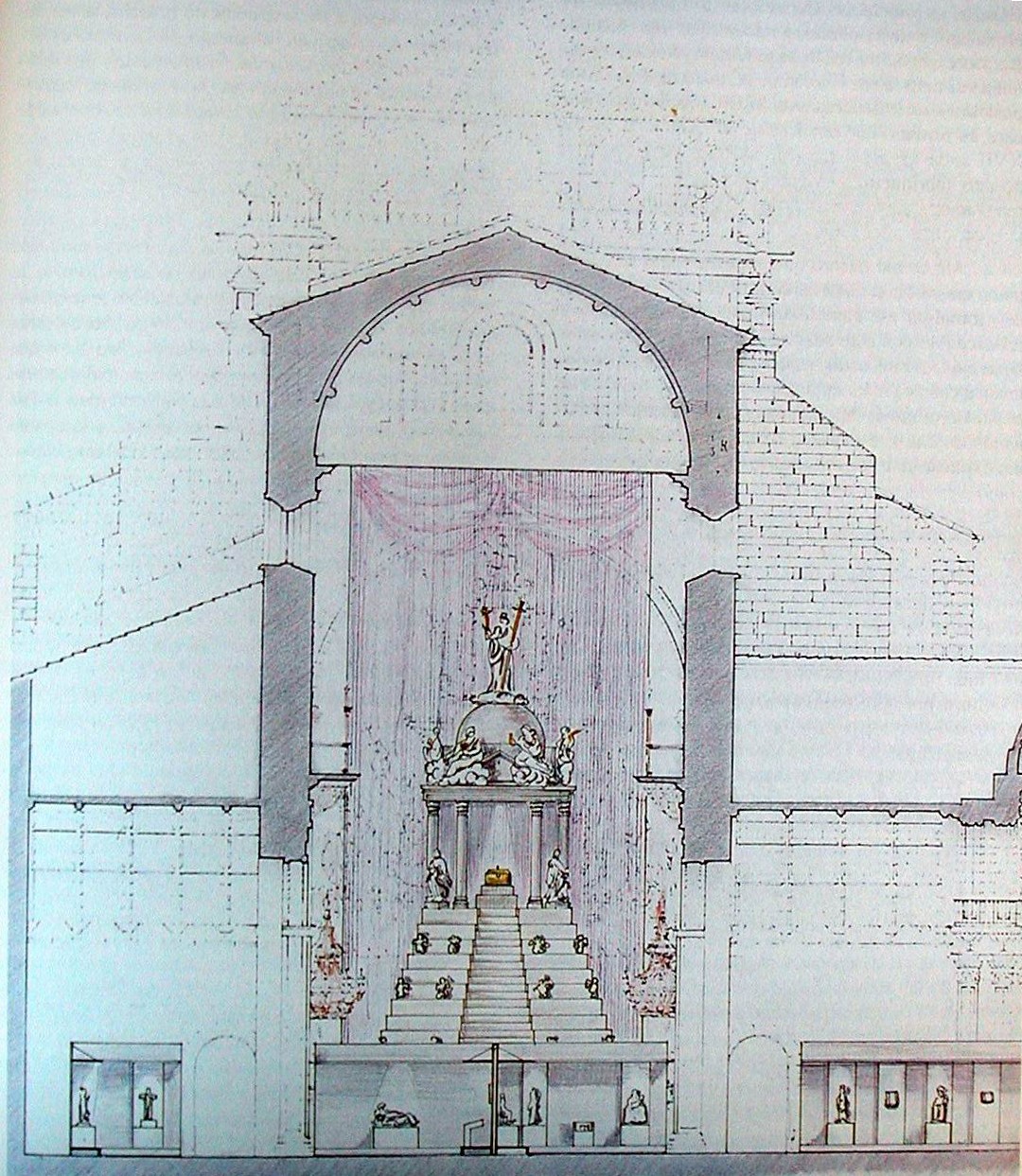

Reconstrucción del monumento del Jueves Santo de San Martín Pinario

(Santiago de Compostela)

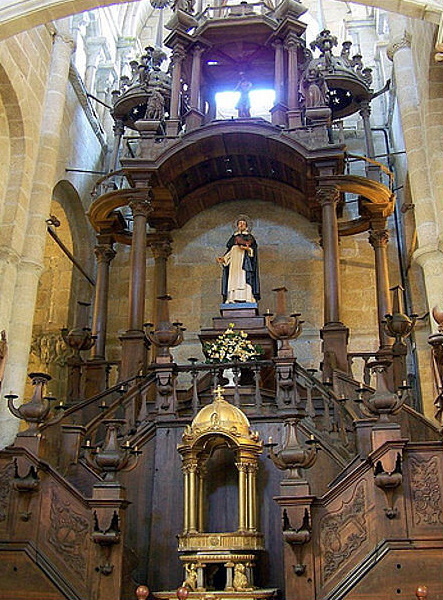

Monumento del

Jueves Santo de la catedral de Tui. Juan Luis Pereira de Cobres (1775). |

Teatro latino:

Los dramas litúrgicos

1.- Ciclo Pascual (Visitatio

sepulchri)

La mayoría de los estudiosos han considerado que

en la Edad Media el paso del rito al drama se produjo en los Tropos,

interpolaciones breves en un texto litúrgico, aprovechando una frase

musical sin letra en el canto o con una melodía propia. Estas piezas

musicales en latín pronto adquirieron estructura dialogada al alternar

en su interpretación las intervenciones del coro y de los solistas, y

fueron evolucionando hasta convertirse en verdaderas piezas teatrales

con vestuario, escenografía y atrezzo. El tropo del Quem Queritis

de Pascua fue el primero en convertirse en drama en la ceremonia de la

Visitatio Sepulchri, aunque no es posible decir a ciencia cierta,

con las fuentes fragmentarias de las que disponemos, si el Quem

Queritis surgió como tropo independiente o lo hizo desde el

principio como texto del drama.

En la Península los dramas litúrgicos no fueron desconocidos,

si bien se aprecia una gran disimetría en el número de textos

conservados entre el área catalano-aragonesa, donde los textos son

abundantes y variados, y la zona castellana, donde los textos escasean y

parecen todos derivados de modelos franceses o catalanes. En Galicia

contamos con un único testimonio de drama litúrgico pascual, un

Quem

Queritis

que se representaba en la Catedral de Santiago la noche de

Pascua después de maitines. El texto latino, con su correspondiente

notación musical a una sola línea, a medio camino entre la neumática y

la aquitana, lo encontró el archivero Xesús Carro en la biblioteca

catedralicia en un folio suelto de un Antifonario de la primera mitad

del siglo XII que había sido utilizado como cubierta en un legajo

posterior. La pieza fue transcrita y estudiada por Dom Germán Prado en

un trabajo publicado en 1932 en la revista Nos. El

texto es el

siguiente: que se representaba en la Catedral de Santiago la noche de

Pascua después de maitines. El texto latino, con su correspondiente

notación musical a una sola línea, a medio camino entre la neumática y

la aquitana, lo encontró el archivero Xesús Carro en la biblioteca

catedralicia en un folio suelto de un Antifonario de la primera mitad

del siglo XII que había sido utilizado como cubierta en un legajo

posterior. La pieza fue transcrita y estudiada por Dom Germán Prado en

un trabajo publicado en 1932 en la revista Nos. El

texto es el

siguiente:

Ad significationem sepulchri

“Ubi est Xristus meus dominus et filius ex/celsi? eamus videre

sepulchrum./

-Quem queritis in sepulchro, o Xristicole?/.

-Iesum nazarenum crucifixum, o celico/la/

-Non est hic, surrexit sicut predixerat; ite/ nuntiate quia surrexit/.

-Alleluia! ad sepulchrum residens angelus/ nuntians surrexisse Xpistum”.

Se trata de un breve diálogo entre las Marías que acuden al

sepulcro y el ángel que les anuncia que Cristo ha resucitado, diálogo

que cuenta en su estructura con numerosos paralelos en el resto de

Europa. Richard Donovan señaló que la fórmula Ubi est christus meus

aparece en muy pocas ocasiones (Limoges, Ripoll-Vic, Poitiers y Seo de

Urgell) y supuso que a Compostela habría llegado a través de Ripoll,

monasterio con el que Santiago tuvo estrechos contactos en materia

musical. Sin embargo el MS. 105 de Vic en el que aparece la mencionada

fórmula y que Donovan creía procedente de Ripoll, fue en realidad

confeccionado en y para la catedral de Vic, siendo donado por un

canónigo apellidado Ripoll, circunstancia que motivó la confusión de

Villanueva, Anglés y Donovan. Mª Asunción Gómez Pintor que estudió el

tropo compostelano en su tesis de licenciatura concluye la existencia de

similitudes con las versiones de St. Gall y Limoges, más que con la de

Vic, y postula una transmisión por vía oral dadas las diferencias

musicales.

Ante la ausencia de otros textos, la crítica ha

mostrado cierta tendencia a considerar la pieza compostelana como una

excepción, explicable por contactos puntuales con centros catalanes

propiciados por el fenómeno de las peregrinaciones. En todo caso, no cabe

dudar del arraigo en Compostela de la ceremonia dramático-litúrgica: el

denominado Breviario del canónigo Miranda (Archivo de la catedral

de Santiago, 1450) recoge (fol. 94) el mismo tropo con indicaciones para

su representación que tenía lugar ad altare y corría a cargo de

tres niños del coro que representaban a las Marías “tres pueri in

similitudine mulierum induti”, y otro “in similitudine

angeli indutus vestimentis candidis” que hacía el papel del ángel “stans

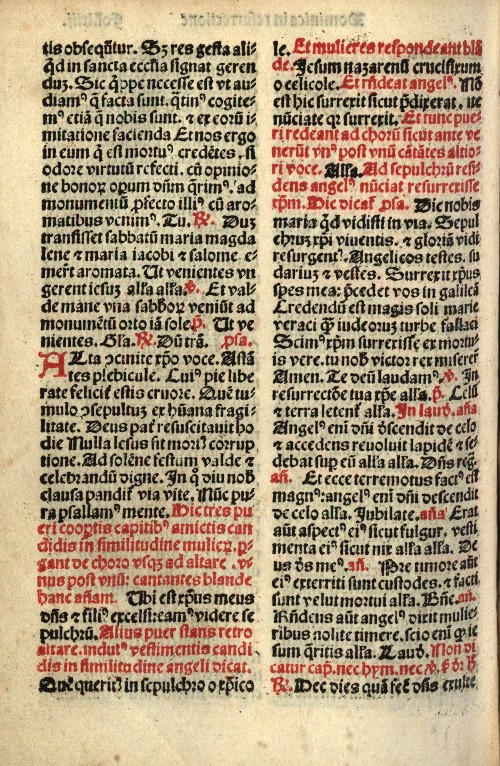

retro altare”. El Breviario compostelano en la edición incunable de

1497 añade dos secuencias (prosas) al texto y datos sobre la vestimenta

de las Marías que habrían de aparecer cubiertas con amitos: “coopertis

capitibus amictis in similitudinem mulierum”, y todavía a principios

del XIX tres niños vestidos de ángeles seguían cantando los versos según

testimonio del Maestro de Capilla de la Catedral compostelana Rafael

Tafall Abad.

Sea o no un caso aislado, lo evidente es que Compostela

incorporó en fecha temprana la ceremonia de la Visitatio y que

fue la única sede de la zona occidental de la Península con capacidad

para modificar en el siglo XV las formas originales de la ceremonia

dramática, circunstancia que para la profesora Eva Castro encuentra su

explicación en la temprana adopción del rito romano por la iglesia

galaico-lusitana.

Por otra parte, del análisis de la estructura arquitectónica

de la catedral compostelana, la dedicación de sus capillas y algunas

noticias indirectas, se ha deducido también (Castiñeiras González) la

celebración en la misma de las ceremonias de la Adoratio Crucis,

la Depositio, la Elevatio y la Visitatio Sepulchri,

ceremonias que debieron de existir también en otros lugares de Galicia

en la misma época,

por ejemplo en el monasterio de San Estevo de Ribas de Sil donde una

hendidura en el ábside ha sido interpretada por el profesor Castiñeiras

como un posible lugar para la Depositio hostiae.

A estos datos

cabe añadir que en fechas posteriores encontramos en las iglesias

gallegas algunos sagrarios de piedra, que por su ubicación a

considerable altura en el muro de fondo del ábside podrían haber sido

utilizados, más que como sagrarios ordinarios, como sepulcros pascuales (cf.

el de la iglesia de Santa Mariña Dozo de

Cambados, siglo XVI).

Es probable, así

mismo, que ceremonias como el Santo Encierro de la catedral de

Lugo

sean pervivencias de la antigua Depositio medieval

.

En Lugo, "desde tiempo inmemorial" y hasta los años

cincuenta del siglo XX, los Jueves Santos la hostia consagrada se introducía en un copón, se

mostraba al público y a dos representantes del Ayuntamiento y se

encerraba en una arqueta litúrgica, sellada por el Ayuntamiento antes de

colocarla en el monumento del Jueves Santo en el que la hostia y la

arqueta permanecían hasta el desencierro del Viernes Santo. En

Lugo, significativamente, los documentos se refieren a la arqueta como

la Urna, y al monumento como el Altar del Santo sepulcro,

lo cual parece indicar que la ceremonia lucense que conocemos desde finales del

siglo XVII es en realidad una actualización de los antiguos rituales de

la Depositio hostiae y la Visitatio Sepulchri. La

ceremonia de Lugo tiene paralelos medievales en varios lugares de Europa

y se hizo también en otras localidades hispanas (Salamanca, Sevilla,

Vitoria...) y gallegas (Padrón, Pontevedra, Ponteareas...), si bien en

esos casos cerrándose la urna con llave pero sin el sello municipal, que

en Lugo era al principio de cartón y posteriormente de plata (hoy no se

conserva pero se conoce por fotografías de los años veinte. Cf. Foto) [1]. .

En Lugo, "desde tiempo inmemorial" y hasta los años

cincuenta del siglo XX, los Jueves Santos la hostia consagrada se introducía en un copón, se

mostraba al público y a dos representantes del Ayuntamiento y se

encerraba en una arqueta litúrgica, sellada por el Ayuntamiento antes de

colocarla en el monumento del Jueves Santo en el que la hostia y la

arqueta permanecían hasta el desencierro del Viernes Santo. En

Lugo, significativamente, los documentos se refieren a la arqueta como

la Urna, y al monumento como el Altar del Santo sepulcro,

lo cual parece indicar que la ceremonia lucense que conocemos desde finales del

siglo XVII es en realidad una actualización de los antiguos rituales de

la Depositio hostiae y la Visitatio Sepulchri. La

ceremonia de Lugo tiene paralelos medievales en varios lugares de Europa

y se hizo también en otras localidades hispanas (Salamanca, Sevilla,

Vitoria...) y gallegas (Padrón, Pontevedra, Ponteareas...), si bien en

esos casos cerrándose la urna con llave pero sin el sello municipal, que

en Lugo era al principio de cartón y posteriormente de plata (hoy no se

conserva pero se conoce por fotografías de los años veinte. Cf. Foto) [1].

Hay que recordar también

que en el norte de Portugal hay noticias de la celebración de la

ceremonia de la Depositio o Sepultura Christi (Misales de

Braga), y se conservan algunas partituras (siglos XVI-XVIII) y los

textos latinos dialogados entre el chorus y los pueri.

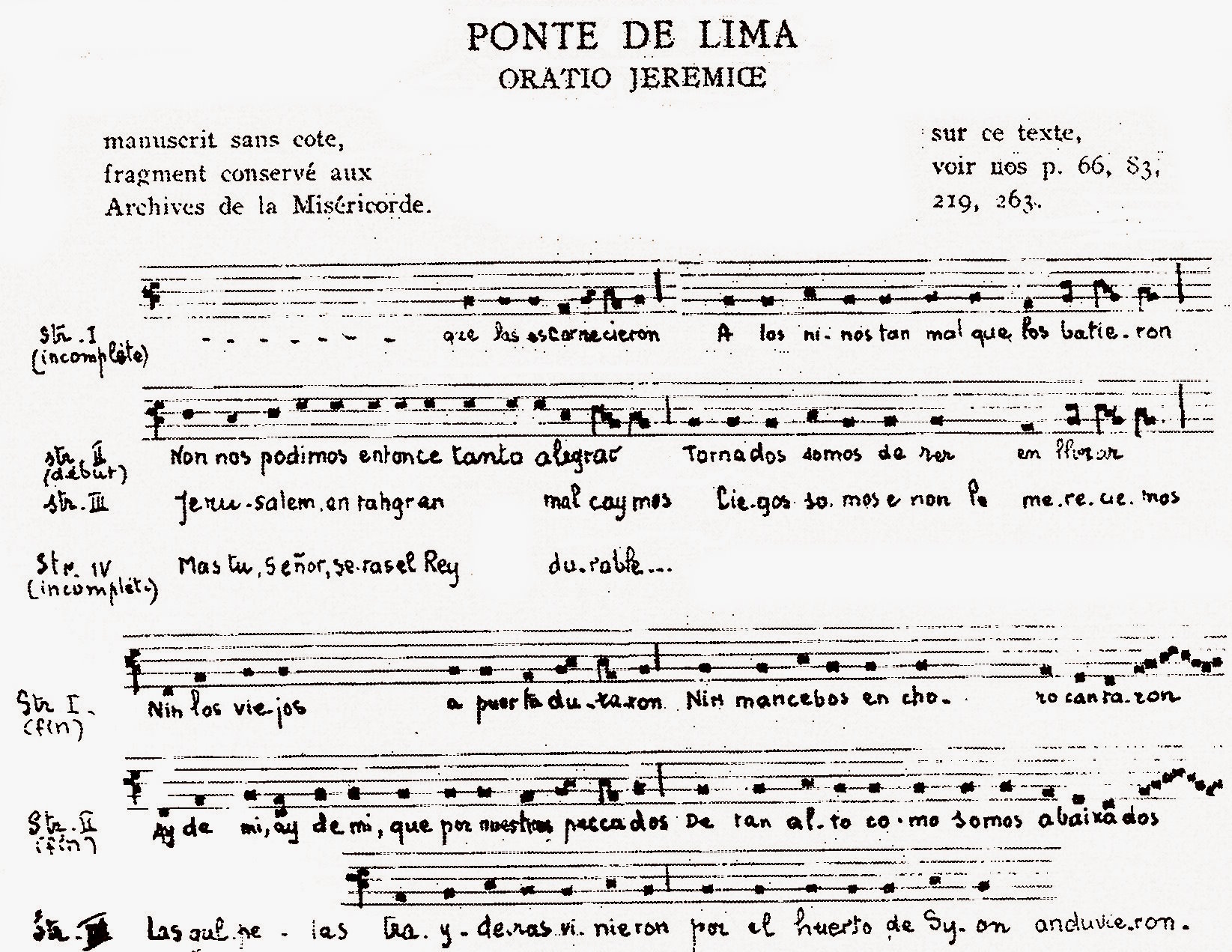

Tenemos también una partitura fragmentaria con texto de finales del siglo XVI procedente de Ponte de Lima

(distrito de Viana do Castelo), una deficiente

traducción castellana de la Oratio Ieremiae -plagada de

galleguismos-, que parece ser indicio de la

existencia de la Depositio en la diócesis gallega de Tui, a la

que Ponte de Lima perteneció hasta mediados del siglo XV.

_________________

[1] Las fotos del sello y

del Monumento lucenses en La Voz

de la Verdad, Lugo (14/04/1927). Arquetas litúrgicas para la

reserva del SS. el Jueves Santo hay varias en Galicia (Mondoñedo,

Lugo, Monforte...), lo mismo que testimonios de monumentos del Jueves Santo

espectaculares en las iglesias gallegas (San Martín Pinario de Santiago, Ourense,

Lugo, Beade, Baiona...), algunos de los cuales se han conservado hasta

nuestros días como el de la catedral de Tui (cf. Foto).

|

Fragmento de un Antifonario del siglo XII

de la Catedral de Santiago en el que se encuentra el texto del Quem

Queritis

Hendidura en el interior del ábside de la

Iglesia de San Estevo de Ribas de Sil ¿espacio para la depositio hostiae?

Breviario

compostelano de 1497 en el que se recoge la ceremonia de la Visitatio

Sepulchri. Ejemplar de la Academia de la Historia de Madrid (Inc.

148).

Breviarium

ad ritum et consuetudinem almae Compostellanae ecclesiae, Nicolaus

de Saxonia, Lisboa, 1497, fol. LXIII v.

Sello de la

Ciudad de Lugo para la Urna del Santo Encierro.

Partitura de

la Oratio Ieremiae de Ponte de Lima según Solange Corbin (siglo

XVI). |