Drop Down Menu

Drop Down Menu

|

Teatro latino:

Los dramas litúrgicos

4.- Representaciones de

los Magos (Ordo

Stellae)

Se conservan en Europa un amplio número de textos dramáticos que tratan

el tema de la Epifanía, el más antiguo de los del ciclo de Navidad en el

drama litúrgico medieval. En la Península no han llegado hasta nosotros

textos latinos con el tema pero sí romances. Además de la primicia del Auto de los Reyes Magos toledano

(siglo XII) conservamos dos textos catalanes Dels Tres Reys, un Misteri del Rey

Herodes valenciano (siglo XV) y numerosísimas piezas de teatro popular que, aunque en su

forma actual no pueden remontarse más allá del siglo XVIII, es probable que

respondan a una tradición medieval. Hay además noticias y descripciones de

representaciones de las que no conservamos el texto, y el testimonio del arte que

prueba la extensión de las prácticas dramáticas sobre el tema y su popularidad

en el ámbito peninsular.

En Galicia no ha llegado

hasta nuestros días ningún texto, ni

latino ni vernáculo, pero algunas referencias en las Actas capitulares de la

catedral compostelana y el reflejo que los dramas dejaron en la iconografía

indican que el género no fue desconocido en tierras gallegas, y tenemos además

indicios tempranos de la importancia de las ceremonias relacionadas con los

Magos en la liturgia de la zona galaica. Es el caso del Responsorio de la

Lectio VIII de maitines de un Oficio de Reyes encontrado en un

pergamino del siglo XII procedente del Bierzo (San Esteban del Toral) en el que

las frases que corresponden al diálogo entre Herodes y los Magos tienen un

desarrollo musical muy extenso lo que ha llevado a pensar que podría tratarse de

una pauta dramatizable.

La única manifestación teatral del culto a

los Magos de la que tenemos noticias directas en tierras gallegas es la

festividad del Argadillo

de Reyes en la Catedral de Santiago, que

aparece mencionada en las Actas capitulares compostelanas de principios del

siglo XVI aunque con referencias a la antigüedad de la fiesta. El dato es

conocido desde que el canónigo e historiador D. Antonio López Ferreiro publicó a

finales del siglo XIX extractos de las Actas, pero ha sido poco utilizado por

los historiadores del teatro que despistados por la interpretación de López

Ferreiro han mostrado tendencia a minimizar su importancia considerándolo poco

más que un espectáculo de fuegos artificiales. de Reyes en la Catedral de Santiago, que

aparece mencionada en las Actas capitulares compostelanas de principios del

siglo XVI aunque con referencias a la antigüedad de la fiesta. El dato es

conocido desde que el canónigo e historiador D. Antonio López Ferreiro publicó a

finales del siglo XIX extractos de las Actas, pero ha sido poco utilizado por

los historiadores del teatro que despistados por la interpretación de López

Ferreiro han mostrado tendencia a minimizar su importancia considerándolo poco

más que un espectáculo de fuegos artificiales.

Consistía la ceremonia en una

procesión en la que tres miembros del cabildo -un dignidad y dos canónigos-,

vestidos con ricos ropajes, representaban el papel de los Magos entrando en la

ciudad acompañados por una gran comitiva y dirigiéndose a la Catedral donde

plantaban sus tiendas ante la fachada del Paraíso -hoy Azabachería-. La noche de

Reyes entraban en la Iglesia donde tenía lugar la representación en un tablado

levantado al efecto, concluyendo la fiesta con un convite para los miembros del

Cabildo.

Para López Ferreiro, la fiesta “se

celebraba con fuegos artificiales, de donde provino el nombre argadelo, que

viene a ser lo mismo que girándula”. No he podido encontrar, sin embargo,

referencia a los fuegos artificiales en las Actas y creo que probablemente López Ferreiro

supuso su existencia porque conocía un relato similar al de los

festejos que tuvieron lugar Salamanca con motivo de la boda de Felipe II en el

que se describe un argadillo con fuegos de artificio:

“Acabados los toros, comenzaron a jugar un poco aquellos

caballeros, no con mucho calor ni orden. Lo que más pasatiempo dio fue un

argadillo que estaba encima de la picota en que había muchas ruedas, unas contra

otras, llenas de cohetes muy artificiosamente hechos, de los cuales se causaban

tan grandes truenos como si fuera una batería muy de propósito y concertada.

Duró esto casi toda la fiesta…”.

Sin embargo,

este no es el

único significado de la voz argadillo (o argadijo), que

ya en el siglo XVI (Fray Antonio de Guevara) tenemos documentada con el

significado de devanadera, el mismo que mantiene la palabra en el

castellano actual y el que conserva en el gallego la voz argadelo

(ambas derivadas del latín arganum: “especie de grúa”). Tanto el

arganum romano como los argadillos/devanaderas son aparatos

giratorios en los que intervienen siempre cables y cuerdas por lo que

creo probable que el término argadillo tal y como se emplea en las Actas

capitulares compostelanas haga alusión a la existencia de algún

artefacto giratorio con cables, un torno que serviría para mover la

estrella que guiaba a los magos lo que concuerda con las noticias que

poseemos en otros lugares sobre maquinarias semejantes.

Cierto que la denominación podría también hacer

referencia a la acepción figurada del término argadillo, aludiendo al bullicio y

movimiento que generaba la fiesta, pero este sentido de la palabra

aparece tardíamente y creo que la interpretación apuntada es la correcta

si tenemos en cuenta que Vasari denomina arganetto al artefacto

que hacía desplazarse a una linterna que simulaba el sol en una

representación que tuvo lugar en Florencia con motivo de las bodas de

Cosimo I y Leonor de Toledo (Vite, IV, 442), la misma voz que emplea en

la descripción de la maquinaria diseñada por Brunelleschi para la

representación de la Anunciación en la iglesia de San Felice in Piazza

de Florencia (ca. 1435-40), en referencia al ingenio utilizado para

hacer descender por medio de cuerdas al arcángel Gabriel.

Conviene recordar que la voz

argano sigue teniendo en el italiano

actual el significado de grúa, lo mismo que en castellano donde el

término aparece documentado, según Corominas, desde 1526. Que el

argadillo compostelano era una especie de torno o grúa lo confirma una

referencia recogida en el Acta capitular del 13 de Enero de 1563, en la

cual se acuerda imponer una multa al Cardenal García Díaz de Mesía por

no haber “dicho y entonado el ymno ‘Nuntium vobis’ desde las bobedas,

ni echado el argadillo la noche de los Reys á las laudes con la

solemnidad que se suele hazer hauiendole hechado el argadillo y ymno la

víspera de nuestra Señora de la O, según que siempre se acostumbró hazer”.

La utilización del verbo

echar y la noticia sobre

la utilización del ingenio “la víspera de Nuestra Señora de la O”

indican, a mi entender, que se trataba de un torno, que en esta ocasión

serviría para hacer descender desde lo alto de las bóvedas del templo

una paloma de madera sujeta con cables. Este uso está atestiguado en

representaciones de la Anunciación en otras iglesias peninsulares

(Barcelona, Valencia, Lérida etc.) y, por otra parte, la existencia de

un ingenio de este tipo no puede resultar extraña en un templo donde

todavía perviven artefactos aéreos como el botafumeiro,

documentado al menos desde el siglo XIV.

El Acta de 13-01-1563 es muy interesante ya que

demuestra que el Cabildo consideraba al argadillo como parte de la

liturgia, de modo que no celebrarlo se tenía como “notable defecto y

falta en el oficio divino” que era necesario “castigar fraternal

y caritativamente segun lo suelen acostrumbrar hazer”; castigo

fraterno que costó a Díaz de Messía la cantidad de 300 reales que el

Cabildo le impuso para evitar sentar un precedente: “porque

en adelante no se tome ocasión de no se hazer...”.

Quizá la fiesta decaía y ya en Actas anteriores (7 de

Enero de 1511) hay noticias de multas a los beneficiados (en este caso

Pedro de Babío y Bartolomé López) a los que correspondían los festejos y

no los celebraban (100 reales). Ambas Actas se refieren al argadillo

como algo “de antigua costumbre en esta Sancta Iglesia”, lo que

parece indicar que aunque las noticias que tenemos son del XVI, estas se

refieren al período terminal de la fiesta que debía de haber venido

celebrándose en Compostela desde mucho antes.

He recurrido a Italia buscando paralelos

semánticos para el argadelo compostelano y allí es donde se

encuentran también los ejemplos más antiguos de cortejos como el de

Santiago, remotos antecedentes de nuestras Cabalgatas de Reyes. Al menos

desde 1336 se representaban en diversas ciudades italianas tableaux

vivants callejeros a cargo de cofradías seglares –como la

Compagnia de’ Magi florentina–. En Milán, Padua o Florencia un

fastuoso cortejo de jinetes, soldados, camellos, asnos y babuinos

seguían a los Tres Reyes en una cabalgata que recorría las calles de la

ciudad y terminaba en Milán con una representación “in latere altaris

majori”. También en la Península están documentadas estas cabalgatas

y sabemos que en la representación del Misteri del Rey Herodes

valenciano los Magos iban acompañados de una comitiva de casi un

centenar de personas: pajes, alguaciles, porteros, caballeros de

Herodes, armats, mensajeros etc., además de músicos,

portaestandartes, alabarderos y los inevitables camellos y caballos.

En muchos de estos cortejos, singularmente

en el Argadelo compostelano, los Magos se presentan como peregrinos ya

que así los entendió la Edad Media, época dorada de las peregrinaciones:

como los primeros romeros de la cristiandad. Es posible que la

extraordinaria popularidad de la que gozó el tema de la Epifanía en el

arte medieval gallego tenga algo que ver con el fenómeno de las

peregrinaciones del que los Magos fueron ilustres pioneros, y parece

probable que el itinerario de los Magos por las calles de Compostela

hasta llegar a la Catedral fuese el mismo que seguían los peregrinos que

llegaban por el camino francés: entraban por la Puerta del Camino,

subían por las Casas Reales y accedían a la basílica por la puerta

norte, la francígena o del Paraíso.

La caracterización de los Magos como peregrinos es

frecuente tanto en el arte como en el teatro, y se ha señalado que en el

Auto de los Reyes Magos castellano la estructura general de la

obra se configura como un viaje al que el propio texto califica de

romería (“imos en romeria aquel rei adorar”, v. 77). Del mismo

modo se hace hincapié en el arte en la idea de viaje: en el tímpano de

la portada occidental de la iglesia de Santa María del Campo de La Coruña

(ca. 1260, en el de la portada norte de la iglesia de

Cines (Oza dos Ríos, A Coruña), y en los capiteles del arco de

ingreso a la capilla principal del lado del Evangelio de la iglesia de

Sto. Domingo de Tui (Pontevedra, s. XIV), los Magos llevan indumentaria

de viajeros y calzan espuelas, recurso mediante el cual el escultor intenta

expresar la idea de peregrinación, de viaje, con todo lo que esto supone

en una época como la medieval que hizo de la peregrinatio un

ideal de vida.

Todos los dramas litúrgicos conocidos del ciclo del

Ordo Stellae se representaban en las proximidades del altar. En él

dejan sus dones los Magos y en él se situaba frecuentemente una imagen

de la Virgen con el Niño que es objeto de la Adoración de los

actores-oficiantes. Las abundantes representaciones plásticas románicas

y góticas en las que los Magos se postran ante una Virgen con el Niño

rigurosamente frontal (tipo sedes sapientiae), que no muestra

relación alguna con los Reyes, son con toda probabilidad un reflejo de

las dramatizaciones litúrgicas en las que se utilizaban imágenes de

culto.

Los ejemplos son numerosos en el románico hispano

y si aquí podrían achacarse a las tópicas características de rigidez y

hieratismo del arte románico, resultan más esclarecedores los ejemplares

góticos en los que contrastan las diferentes actitudes y posturas de los

Magos, de San José y de los eventuales donantes, con la rigidez

estatuaria de la Virgen y el Niño, explicable si admitimos que se trata

de una imagen de culto como las que sabemos que se utilizaban en las

representaciones teatrales, y no de un personaje que interviene en un

acontecimiento histórico.

En Galicia tenemos un caso muy claro en la extensa

serie de tímpanos del siglo XIV, obra de un taller ourensano muy activo

en la región en dicha centuria. En ellos la Virgen, con el Niño frontal

en su regazo, es una estatua que representa una estatua, un ídolo que se

desentiende de los personajes que lo rodean. Como ha señalado Moralejo,

la rigidez y el riguroso esquema axial que se aplica a la Virgen y al

Niño en la serie orensana derivan de su condición de iconos,

anquilosados en su representación, y no de una supuesta inercia románica

en la plástica gallega.

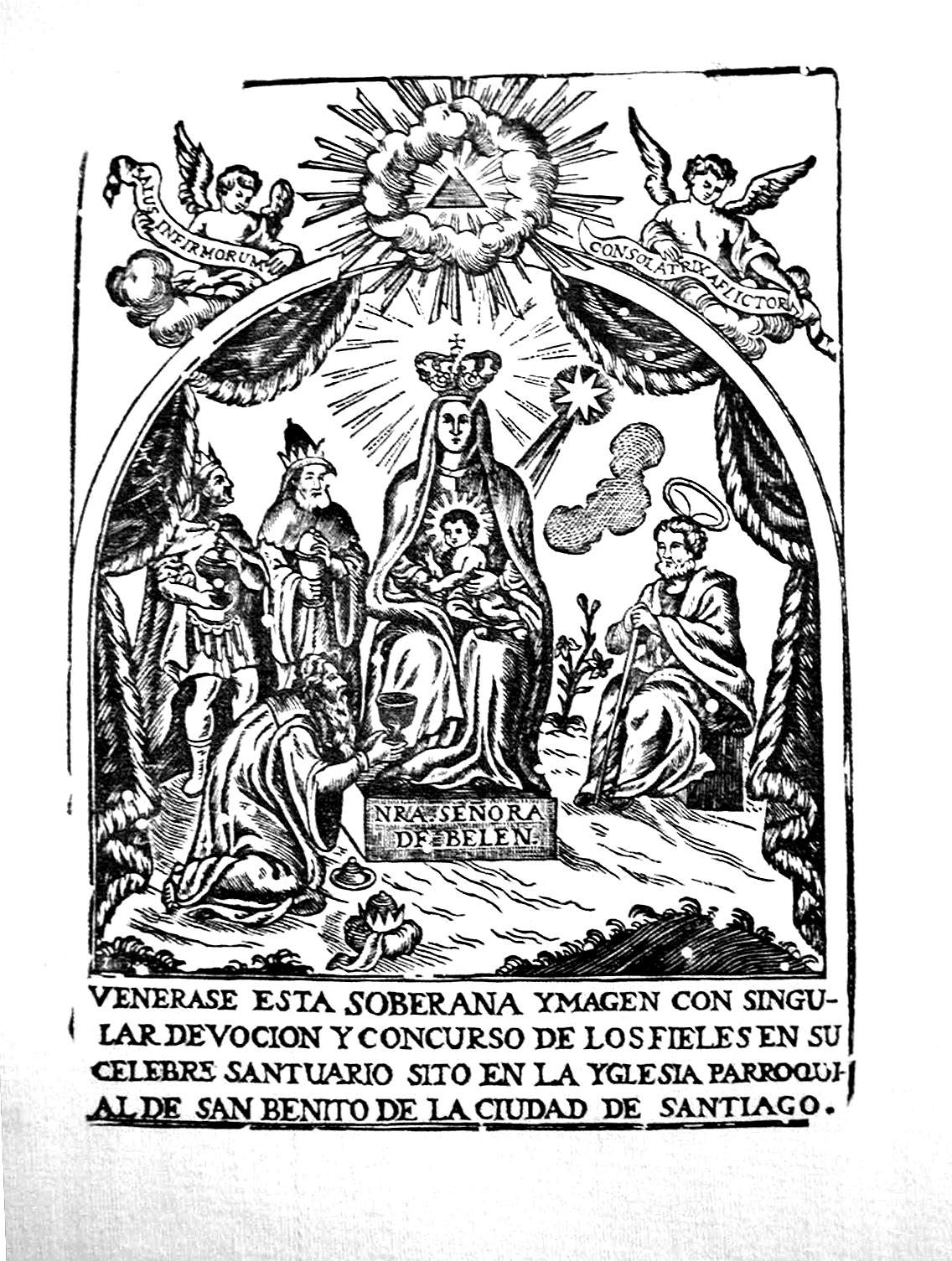

En el caso conservado en el interior de la iglesia de San

Benito del Campo de Santiago de Compostela (vid. foto), tenemos una

prueba indirecta de la inspiración de los escultores en ceremonias

dramáticas en grabados de principios del siglo XIX (Luis Piedra, Jacinto

López, vid. foto) que

representan una Epifanía tomando como modelo el tímpano gótico de la

iglesia y utilizando la imagen de Nuestra Señora de Belén que se venera

en el templo como Virgen para la Adoración. En el grabado de Jacinto

López (Museo PO), el contraste

entre la animación y movilidad de la escena, enmarcada por cortinas como

en el teatro, y la rigidez de la imagen de la Virgen con el Niño, es el

mismo que encontramos en los tímpanos de la serie gótica, sin duda

porque representaciones dialogadas o mimadas de la Adoración de los

Magos utilizando imágenes de culto o los propios tímpanos de la Epifanía pervivieron en Galicia hasta el siglo XIX

[1].

En la actualidad, se conservan

todavía en diferentes lugares de la Península representaciones populares

de Reyes (Murcia, León, Palencia, Albacete, Mallorca…) que algunos

consideran pervivencias medievales, aunque sus textos son de mediados

del siglo XIX y sus fuentes a lo sumo pueden retrotraerse al siglo XVI,

abundando las influencias de obras del XVIII como la Infancia de

Jesucristo de Gaspar Fernández de Ávila y El Mártir del Gólgota

de Pérez Escrich.

En Galicia no ha llegado a nuestros días ninguna de estas

representaciones, pero hay noticias de un Auto de Reyes en el

siglo XVII en el convento de Santa Clara de Monforte

y quedan restos de

una antigua actividad dramática asociada con la fiesta de la Epifanía en

los Cantares de Reyes, que todavía perviven, o lo hicieron hasta hace

pocas décadas, en Cotobade (Pontevedra), Tomonde (Cercedo, Pontevedra),

Salceda de Caselas (Pontevedra), Arcade y Soutomaior (Pontevedra), Pedrafita do Cebreiro (Lugo), Navia de Suarna (Lugo),

Baleira (Lugo), Santa Marta de Moreiras (Ourense), Novefontes (A Coruña), San Antolín de Ibías

(Asturias)..., y otros muchos lugares de Galicia, el norte de Portugal y la

zona oriental de Castilla-León. y quedan restos de

una antigua actividad dramática asociada con la fiesta de la Epifanía en

los Cantares de Reyes, que todavía perviven, o lo hicieron hasta hace

pocas décadas, en Cotobade (Pontevedra), Tomonde (Cercedo, Pontevedra),

Salceda de Caselas (Pontevedra), Arcade y Soutomaior (Pontevedra), Pedrafita do Cebreiro (Lugo), Navia de Suarna (Lugo),

Baleira (Lugo), Santa Marta de Moreiras (Ourense), Novefontes (A Coruña), San Antolín de Ibías

(Asturias)..., y otros muchos lugares de Galicia, el norte de Portugal y la

zona oriental de Castilla-León.

Estos cantares

iban generalmente acompañados del uso

de máscaras y vestuario de tipo carnavalesco, y solían terminar con un

banquete popular presidido por un rei y un vicerrei elegidos para la

ocasión, los cuales hacían su entrada en la localidad vestidos

adecuadamente y montados en un carro cargado de vino y comida. Tras

cantar por las casas, era habitual hacer una visita a la iglesia del

pueblo para

cantar ante una imagen de la Virgen con el Niño, lo que establece una

posible relación con antiguas representaciones litúrgicas.

Destaca entre estas fiestas la de Santa María de

Rao (Navia de Suarna), desaparecida en los años cuarenta pero conocida

por descripciones e informes etnográficos que permiten establecer una

relación directa con otras muchas mascaradas de invierno, de antiguo

origen, extendidas por toda Europa y frecuentemente enlazadas con la

festividad de los Magos.

____________

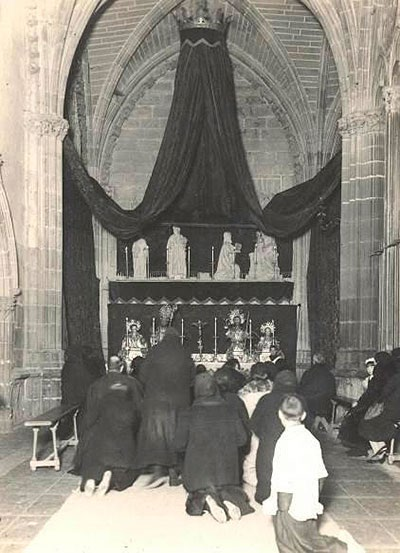

[1] Sabemos que en algunos

lugares como Pamplona se hizo hasta tiempos muy recientes una ceremonia

parateatral en los claustros de la catedral, con música, recitados y dos

estaciones, una de la cuales tenía lugar ante el grupo escultórico de la

Epifanía obra de Jaques Perut (ca. 1300), engalanado para la ocasión con

un dosel de tela

granate y un altar a sus pies en el que se situaban los bustos-relicario argénteos

de la catedral (cf. Foto), altar que todavía se sigue montando para la

fiesta litúrgica actualmente recuperada. |

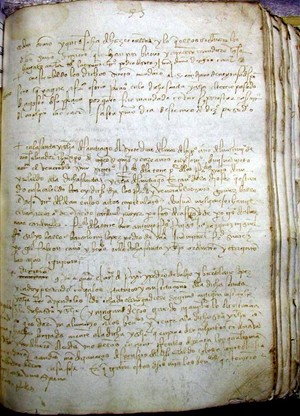

Acta capitular de la

Catedral de

Santiago en la que se hace referencia la Argadelo de Reyes

(1511)

Tímpano

de la Colegiata de Sta. Mª del Campo de A Coruña. Los Magos llevan espuelas

como viajeros/peregrinos

Tímpano

norte de la iglesia de Cines (Oza de los Ríos-CO). Los Magos llevan espuelas

como viajeros/peregrinos

Tímpano de la iglesia de San

Benito del Campo (Santiago de Compostela). Epifanía

Nuestra

Sra. de Belén.

Grabado de Jacinto López

Tímpano de la

Epifanía de San Miguel de Figueroa (Abegondo-CO, ca. 1325-1350). El enmarque pintado con dosel y

cortinas es barroco, pero parece un intento claro de convertir la escena en

una representación teatral.

Tímpano de Dª Leonor (2º/4 del s. XIV), Museo de la

Catedral de Santiago

Fiesta de

la Epifanía en la catedral de Pamplona en 1933. Estación ante el

grupo escultórico gótico de J. Perut. Foto de Julio Cía en el

Archivo Municipal de Pamplona |